Was ist der Strommarkt?

Definition

Der deutsche Strommarkt kann als ein liberalisierter Markt definiert werden, auf dem Strom aus verschiedenen Quellen erzeugt, gehandelt und an Endverbraucher verkauft wird. Seine Hauptaufgabe ist es nach allgemeiner Auffassung in Energiewirtschaft und Energiepolitik, die Stromversorgung Deutschlands zuverlässig, bezahlbar und umweltverträglich zu gewährleisten.

Der deutsche Strommarkt ist ein komplexes und dynamisches System, das sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt hat. Die Liberalisierung seit dem Jahr 1998 und der zunehmende Ausbau erneuerbarer Energien haben den Markt grundlegend umgestaltet und neue Herausforderungen und Chancen mit sich gebracht.

Aufgaben des Strommarktes

Die wichtigste Aufgabe des Strommarktes ist es, sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt genau so viel Strom erzeugt wird, wie verbraucht wird. Strom ist im Gegensatz zu anderen Gütern schwer und nur verhältnismäßig kostenintensiv speicherbar und muss im Wesentlichen zeitgleich mit seinem Verbrauch erzeugt werden. Daher muss in jeder Sekunde eine ausgeglichene Leistungsbilanz aller Produzenten und Verbraucher sichergestellt sein. Der Strommarkt bedient sich dabei verschiedener Mechanismen, wie z. B. des Merit-Order-Prinzips, das eine dynamische Preisbildung ermöglicht und den Einsatz von Kraftwerken nach ihren Grenzkosten steuert.

Der Strommarkt dient auch als Plattform zur Preisbildung. Die Preise am Strommarkt spiegeln das Verhältnis von Angebot und Nachfrage wider. Sie geben den Erzeugern Anreize, (langfristig) in neue Stromerzeugungskapazitäten zu investieren und (kurzfristig) die Stromerzeugung an den Bedarf anzupassen. Gleichzeitig geben die Preise den Verbrauchern Anreize, ihren Stromverbrauch an das Stromangebot anzupassen oder in energieeffiziente Technologien zu investieren. Dynamische Stromtarife, die den Strompreis an den Börsenstrompreis koppeln, verstärken den Effekt einer schnellen Preisbildung und reizen an, den Stromverbrauch (Last) zu flexibilisieren.

Der Strommarkt muss sicherstellen, dass die Stromversorgung zu jeder Zeit und in ausreichender Menge gewährleistet ist. Dies erfordert eine zuverlässige Infrastruktur, eine ausreichende Erzeugungskapazität und Mechanismen zum Ausgleich von unvorhergesehenen Ereignissen wie Kraftwerksausfällen oder Nachfragespitzen. Das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem ist ein zentrales Instrument für die Synchronisierung des Strommarktes und sorgt zusammen mit der Regelleistung dafür, dass genau so viel Strom in das Stromnetz eingespeist wird, wie gleichzeitig aus diesem entnommen wird.

Monopolistische Strukturen im deutschen Strommarkt vor der Liberalisierung

Gebietsmonopole: Bis 1998 war der deutsche Strommarkt in verschiedene Liefergebiete aufgeteilt, die von wenigen großen Energieversorgungsunternehmen kontrolliert wurden. Diese Unternehmen hatten in ihren Gebieten ein Monopol auf die Stromerzeugung, den Netzbetrieb und den Stromvertrieb.

Keine Konkurrenz: Es gab keinen Wettbewerb im Stromsektor, da die Kunden den Strom vom jeweiligen Gebietsversorger beziehen mussten. Die Preise wurden nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern durch den Monopolisten festgelegt.

Vertikale Integration: Die Energieversorgungsunternehmen waren vertikal integriert, d.h., sie vereinten mehrere Stufen der Wertschöpfungskette in einem Unternehmen (zum Beispiel von der Stromproduktion über den Stromtransport bis zum Stromvertrieb). Dies gab ihnen die Möglichkeit, ihre Marktmacht zu festigen und Konkurrenten den Marktzugang zu erschweren.

Mangelnde Transparenz: Die Preisbildung und die Kostenstrukturen der Energieversorgungsunternehmen waren für die Kunden intransparent. Die Liberalisierung des Strommarktes zielte darauf ab, diese monopolistischen Strukturen aufzubrechen und durch Wettbewerb und Transparenz zu ersetzen.

Unsere Analyse der aktuellsten Spotmarkt- und Regelenergiepreise sowie der Brennstoff-, CO2- und Terminmarktpreise macht gerade eine kurze Pause.

Die Akteure des Strommarktes

Am deutschen Strommarkt agieren verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten. Zu den wichtigsten Akteuren gehören:

Erzeuger sind Unternehmen, die Strom aus unterschiedlichen Quellen wie konventionellen Kraftwerken (z. B. Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke) oder erneuerbaren Energiequellen (z. B. Wind-, Solar- und Biomasse) produzieren und in das öffentliche Netz einspeisen. Die Anzahl der Stromerzeuger hat sich in den letzten Jahren stark erhöht, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland über 1,7 Millionen Stromerzeuger mit einer Leistung von unter 100 MW.

Netzbetreiber sind für den Bau, Betrieb und die Instandhaltung der Stromnetze verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass der Strom von den Erzeugern zu den Verbrauchern transportiert wird. In Deutschland gibt es vier Übertragungsnetzbetreiber (50Hertz, Amprion, TenneT und Transnet BW), die für das Höchstspannungsnetz zuständig sind. Daneben gibt es über 800 Verteilnetzbetreiber, die die regionalen Stromnetze auf den niedrigeren Spannungsebenen betreiben.

Stromhändler kaufen oder verkaufen Strom am Großhandelsmarkt und sind somit unverzichtbar, um Preissignale in den Strommarkt zu geben. Sie übernehmen die vertragliche und kaufmännische Organisation der Strombeschaffung oder des Stromverkaufs

Messstellenbetreiber sind für die Installation, den Betrieb und das Ablesen von Stromzählern zuständig. Sie erfassen den Stromverbrauch der Kunden und stellen die Daten den Lieferanten und Netzbetreibern zur Verfügung. Im Zuge der Digitalisierung werden zunehmend moderne Messeinrichtungen (mME) und Smart Meter eingesetzt, die eine detailliertere Erfassung und Übermittlung der Verbrauchsdaten ermöglichen.

Bilanzkreisverantwortliche (BKV) verwalten Bilanzkreise, in denen die Stromerzeugung und der Stromverbrauch von verschiedenen Akteuren zusammengefasst werden. Sie sorgen dafür, dass der Strom, der in ihren Bilanzkreis eingespeist wird, dem Strom entspricht, der aus dem Bilanzkreis entnommen wird. Sie bilden somit bilanziell den möglichst exakten Ausgleich von Stromerzeugung und Stromverbrauch ab, der für das Gesamtsystem physikalisch so essentiell ist. Nicht alle Akteure am Strommarkt sind Bilanzkreisverantwortliche, da manche Akteure die Pflicht zum bilanziellen Ausgleich delegieren. Typische Bilanzkreisverantwortliche sind Kraftwerksbetreiber, Direktvermarkter oder Großhändler.

Stromlieferanten sind die Einzelhändler des Strommarktes und beschaffen Strom am Großmarkt (Strombörse), um private, gewerbliche und industrielle Endkunden zu versorgen. Sie kümmern sich um die kaufmännische und vertragliche Organisation der Stromlieferung, während der physikalische Transport durch die Netzbetreiber erfolgt. Die Lieferanten stellen den Endkunden auch die Stromrechnung, die neben dem Strompreis auch Netznutzungsentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen enthält.

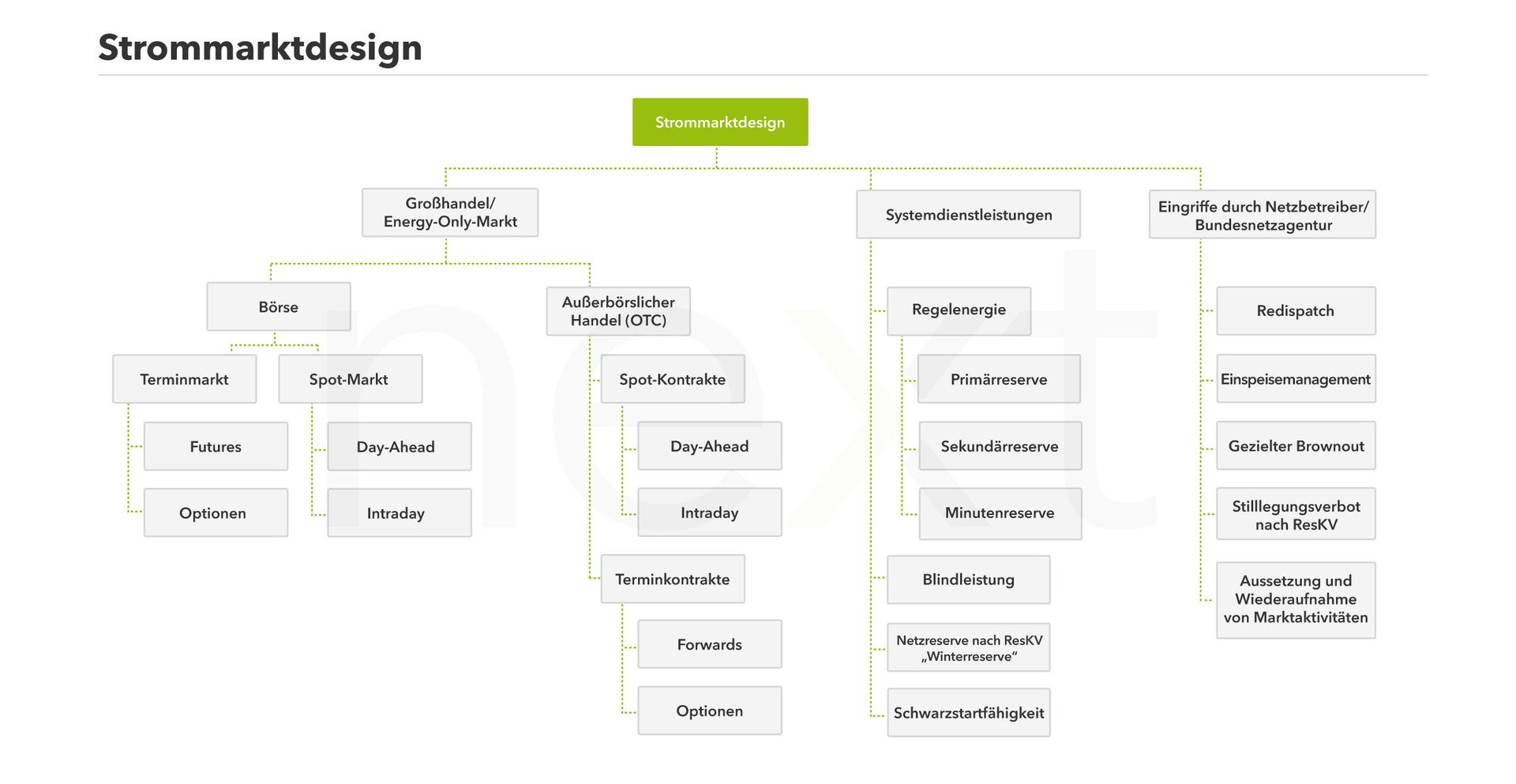

Teilmärkte des Strommarktes

Der deutsche Strommarkt ist in verschiedene Teilmärkte aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Zeiträume und Handelsmechanismen abdecken. Zu den wichtigsten Teilmärkten gehören:

Terminmarkt: Am Terminmarkt werden langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen, die typischerweise einen Vorlauf von mehreren Monaten bis zu Jahren haben. Hier können Erzeuger und Verbraucher sich gegen zukünftige Preisschwankungen absichern und langfristige Liefervereinbarungen treffen. Der Terminmarkt wird auch als Forward-Markt bezeichnet.

Spotmarkt: Am Spotmarkt werden kurzfristige Stromlieferungen gehandelt, die für den Folgetag (Day-Ahead-Markt) oder sogar bis kurz vor der Lieferung (Intraday-Markt) abgeschlossen werden. Der Spotmarkt ist ein wichtiger Indikator für die aktuelle Strompreisentwicklung und spielt eine zentrale Rolle bei der kurzfristigen Anpassung von Angebot und Nachfrage.

Flexibilitätsmärkte sind ein noch recht neuer Bestandteil des Strommarktes, auf denen manche Systemdienstleistungen auktioniert werden. Systemdienstleistungen, auch Netzdienstleistungen genannt, werden von Netzbetreibern benötigt, um einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb zu gewährleisten. Zu den Systemdienstleistungen gehören die Frequenzhaltung, Spannungshaltung/Blindleistung und der Versorgungswiederaufbau (Schwarzstartfähigkeit).

Alle genannten Märkte sind nationale Märkte, die auf der Tatsache beruhen, dass der Transport des Stroms zwischen den Akteuren nicht im Markt bepreist wird (sondern über die Netznutzungsentgelte, die von den Stromverbrauchern zu zahlen sind). Regionale oder gar lokale Preiskomponenten (etwa Nodal Pricing) gibt es im deutschen Strommarkt heute nicht.

Vom deutschen Strommarkt zum europäischen Strommarkt

Der deutsche Strommarkt ist eng in den europäischen Strommarkt integriert. Diese Integration wird durch verschiedene Mechanismen und Institutionen vorangetrieben und hat erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise des deutschen Strommarktes.

Europäisches Verbundnetz

Die Stromnetze der europäischen Länder sind über sogenannte Grenzkuppelleitungen miteinander verbunden und bilden so das europäische Verbundnetz. Dieses Verbundnetz ermöglicht den grenzüberschreitenden Stromhandel und ist die Grundlage für die Schaffung eines europäischen Strombinnenmarktes.

Marktkopplung

Die Strommärkte der europäischen Länder werden zunehmend durch Marktkopplung miteinander verknüpft. Im Day-Ahead-Handel, bei dem Stromlieferungen für den Folgetag gehandelt werden, ist die Marktkopplung bereits weit vorangeschritten. Durch die Marktkopplung wird der Strompreis in den gekoppelten Märkten in einem gemeinsamen Verfahren ermittelt. Dies führt zu einer Angleichung der Strompreise in den beteiligten Ländern.

Grenzüberschreitender Stromhandel

Der grenzüberschreitende Stromhandel ermöglicht es, Unterschiede in der Stromerzeugung und im Stromverbrauch zwischen den Ländern auszugleichen. So kann beispielsweise Strom aus Ländern mit einem Überangebot an Windenergie in Länder mit einem Stromdefizit exportiert werden. Der grenzüberschreitende Stromhandel trägt somit zur Versorgungssicherheit und zur Kosteneffizienz der Stromversorgung bei.

Regulierung und Überwachung

Die Regulierung und Überwachung des europäischen Strommarktes erfolgt durch verschiedene europäische Institutionen, wie z. B. die Europäische Kommission, die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) und den Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E). Diese Institutionen legen die Rahmenbedingungen für den Strommarkt fest, überwachen die Einhaltung der Regeln und fördern die Integration des europäischen Strommarktes.

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Der deutsche Strommarkt steht vor großen Herausforderungen, die sich aus dem zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien, der Digitalisierung und der Integration in den europäischen Strommarkt ergeben.

Ausbau Erneuerbarer Energien

Die Energiewende in Deutschland führt zu einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien im Strommix. Diese Entwicklung ist für den Klimaschutz unerlässlich, stellt den Strommarkt aber auch vor neue Herausforderungen, da die Erzeugung aus erneuerbaren Energien volatiler ist als die aus konventionellen Kraftwerken. Um die Stromversorgung auch bei stark schwankender Einspeisung aus Wind- und Sonnenenergie stabil zu halten, müssen neue Marktmechanismen entwickelt und die Stromnetze ausgebaut werden. Welche Rolle dabei beispielsweise Kapazitätsmärkte oder Strompreiszonen (die es beide heute im deutschen Strommarkt nicht gibt) spielen sollen, ist zentraler und andauernder Streitpunkt in der deutschen Energiepolitik.

Digitalisierung

Die Digitalisierung verändert den Strommarkt grundlegend. Smart Meter und intelligente Stromnetze ermöglichen eine detailliertere Erfassung und Steuerung von Stromerzeugung und -verbrauch. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz des Strommarktes zu steigern und die Integration erneuerbarer Energien zu erleichtern.

Europäische Integration

Die Integration des deutschen Strommarktes in den europäischen Strommarkt wird weiter voranschreiten. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit der nationalen Regulierungsbehörden und der Übertragungsnetzbetreiber. Der verstärkte Ausbau grenzüberschreitender Leitungen ist unerlässlich, um den Stromhandel zwischen den Ländern zu ermöglichen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Hinweis: Next Kraftwerke übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Der vorliegende Beitrag dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.