Wer die Netzfrequenz stört

Am 10. Januar 2019 kam es in Europa zu einem Abfall der Netzfrequenz auf bis zu 49,8 Hertz. Dieser Beinahe-Blackout hat viele Ursachen – aber er ist beileibe nicht das einzige netzerschütternde Ereignis der letzten Wochen.

Inhaltsverzeichnis

- Mögliche Ursachen für den Frequenzeinbruch auf der Produktionsseite

- Ein Datenfehler als Ursache des Frequenzeinbruchs?

- Warum reichten die Reserven des Strommarktes nicht aus?

- Warum kommt das Stromnetz nicht zur Ruhe?

- Aktivierung von abschaltbaren Lasten nach AblaV im Dezember 2018

- Gefährlicher Anstieg der Netzfrequenz am 24. Januar 2019

- Erklärungsversuche und Ursachenhypothesen

- Der Umgang mit Netzreserven hat sich verändert

Aber von vorne: Mittwoch, 10. Januar 2019, 21 Uhr. Europa machte es sich auf der Couch bequem, das Wohnzimmer angenehm beleuchtet. Verdiente Feierabendstimmung. Ein ganz anderes Gefühl ergriff hingegen die Mitarbeiter der europäischen Stromnetzüberwachungszentralen: Die Netzfrequenz sackte in weniger als zwei Minuten europaweit auf den kritischen Wert von 49,8 Hertz ab und drohte weiter zu fallen.

Schnell zeigte sich: Mit primärer Regelleistung (PRL) allein war die Talfahrt nicht zu stoppen, Reservekraftwerke könnten nicht schnell genug angefahren werden. Der französische Übertragungsnetzbetreiber RTE reagierte entschlossen: Ein Notlastabwurfbefehl für alle 22 abschaltbaren Stromgroßverbraucher in Frankreich nahm 1.500 MW vom Netz, die Menge entspricht dem Stromverbrauch der Metropolregion Lyon. Die Netzfrequenz konnte stabilisiert werden und kletterte bis 21:10 Uhr wieder in den Normalbereich, um 21:25 Uhr waren wieder 50 Hertz erreicht. In den europäischen Wohnzimmern blieb es hell und warm.

Mögliche Ursachen für den Frequenzeinbruch auf der Produktionsseite

Das gesamteuropäische Stromsystem ist ein komplexes Geflecht, auf das unübersehbare Faktoren in unterschiedlicher Intensität einwirken. Ein vermeintlich harmloses Ereignis kann jedoch, in Verbindung mit anderen vermeintlich harmlosen Ereignissen, das System destabilisieren und kleine, mittlere und große Probleme verursachen. Dabei gilt: Je größer die einzelnen, sicherheitsrelevanten Teile des Systems sind, desto weniger kann das Gesamtsystem den Einzelausfall verschmerzen.

Während eine umfassende Analyse der Ereignisse vom 10. Januar 2019 durch die ENTSO-E noch aussteht, lassen sich aus den öffentlichen und uns zur Verfügung stehenden Daten jedoch einige Ursachen für den Frequenzabfall ableiten. Diese möchten wir für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Ereignisse chronologisch auflisten:

| 20:00 CET | Um 20:00 CET gehen laut ENTSOE-E im spanischen Steinkohlekraftwerk Litoral bei Almeria 140 MW verfügbare Leistung aus Block 1 vom Netz. Ob dies Auswirkungen auf den konkreten Frequenzabfall etwa eine Stunde später hat, ist jedoch nicht sicher. |

| 20:26 CET | Im französischen Atomkraftwerk Penly nahe Dieppe fällt laut ENTSOE-E um 20:26 Uhr CET der Block 2 aus. 850 MW verfügbare Leistung von 1330 MW installierter Leistung gehen vom Netz. |

| 21:00 CET | Nach Informationen des Brancheninformationsdienstes montelnews.com, der in seinem Bericht den TenneT-Pressesprecher Mathias Fischer zitiert, kam es um ca. 21:00 Uhr zu einer „kurzen, aber signifikanten Verbrauchsspitze" durch den Pumpenstart in Pumpspeicherkraftwerken, darunter dem 1,1 GW-Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal in Thüringen. |

Eine weitere grundsätzliche Ursache ist alltäglich zur vollen Stunde zu beobachten: Hier findet der sogenannte Stundenwechsel statt, welcher regelmäßig in den Morgen- und Abendstunden zu Frequenzschwankungen um 0,1 Hz führt. Klingt wenig – sind aber immerhin schon 50 Prozent des Toleranzbereichs von 0,2 Hz, die das Wechselstromfrequenzband bereithält.

Diese Stundenwechsel entstehen durch den „Schichtwechsel“ von Großkraftwerken und haben ihre Ursache im teils noch stundenbasierten Stromhandel: Die einen Kraftwerke versuchen, möglichst schnell aus der Lieferung herauszukommen, um den Lieferstopptermin einzuhalten und nicht „überzuproduzieren“. Die anderen Kraftwerke versuchen, möglichst spät erst in die Lieferung einzusteigen – schließlich wird der erzeugte Strom erst ab dann bezahlt.

Probleme entstehen nun durch die Rampenzeiten: Liefern die Turbinen und Generatoren „auf der Rampe“ noch nicht die volle Leistung, kommt es zu Frequenzeinbrüchen. Steuerbare Erneuerbare Energien wie Bioenergie, aggregiert in Virtuellen Kraftwerken, können deutlich schneller Leistung liefern– dies sei als Randbemerkung erlaubt.

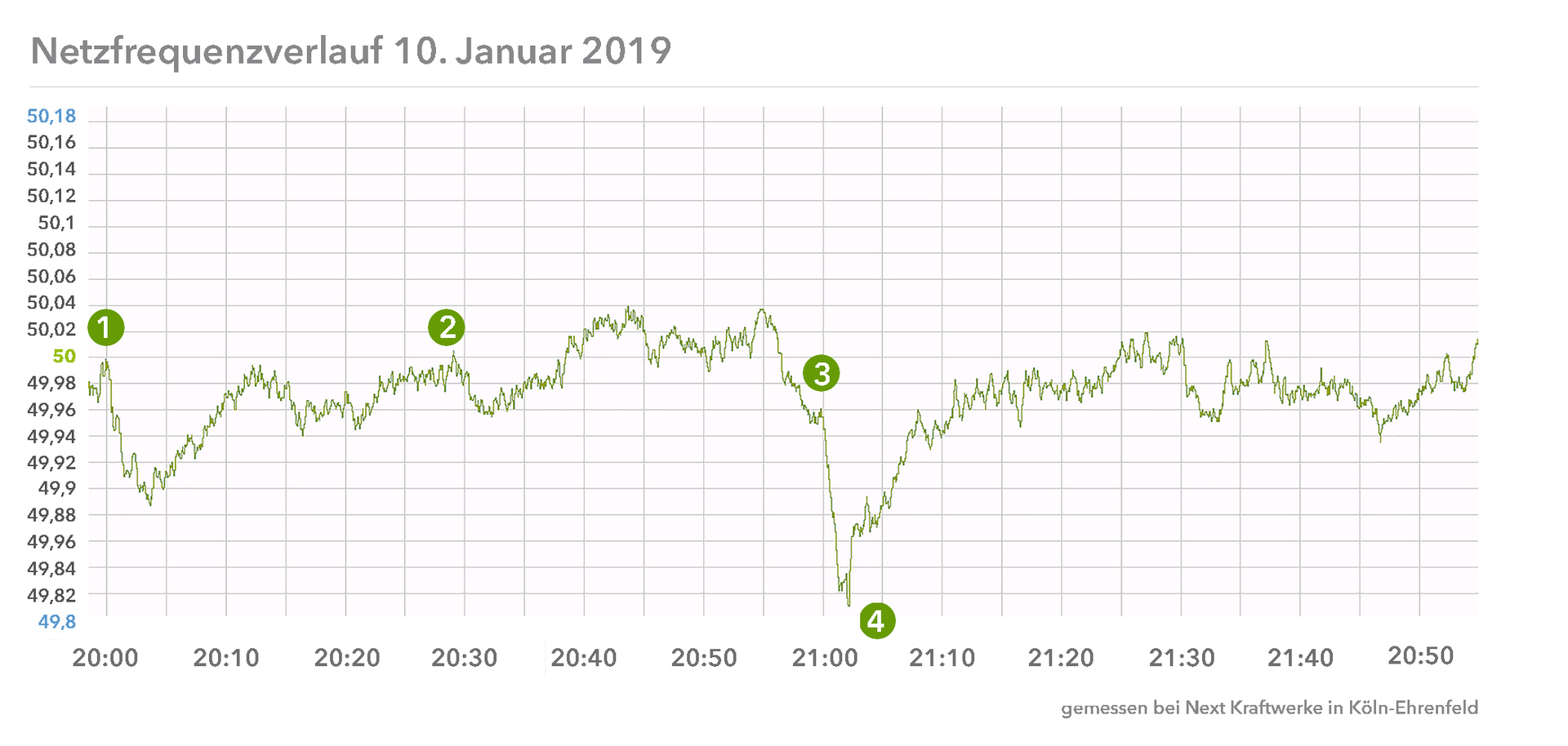

Doch blicken wir einmal auf den an unserem Firmenstandort in Köln-Ehrenfeld gemessenen Frequenzverlauf. Auch hier ließ sich das gesamteuropäisch wahrnehmbare Netzungleichgewicht nachvollziehen: An Zeitpunkt 1 steht der Ausfall des spanischen Kohlekraftwerks Litoral, welcher die Netzfrequenz bereits in Unruhe versetzt. Zeitpunkt 2 markiert den Ausfall des Atomkraftwerkblocks Penly 2 bei Dieppe. Diese Lücke kann jedoch noch aufgefangen werden.

An Zeitpunkt 3 jedoch, 21 Uhr, schalten sich die Pumpen des Pumpspeicherkraftwerks Goldisthal ein. Auf eine eh labile Netzsituation treffend sinkt die Netzfrequenz rapide ab – bis die französische RTE die 1.500 MW abschaltbaren Lasten aktiviert. Auch in Deutschland aktivieren die ÜNB Notfallreserven, wie beispielsweise die 153 MW des Pumpspeicherwerks Herdecke bei Dortmund. Doch warum wurden die Goldisthaler Pumpen überhaupt in dieser heiklen Netzsituation eingeschaltet?

Ein Datenfehler als Ursache des Frequenzeinbruchs?

Verantwortlich dafür ist möglicherweise ein Datenfehler beim Übertragungsnetzbetreiber TenneT, wie „Der Standard“ aus Wien unter Berufung auf den österreichischen ÜNB Austrian Power Grid (APG) berichtet. Hypothese: Das dortige Leitsystem interpretierte die Netzsituation falsch, der Netzregler lieferte inkorrekte Daten. Die auf diesen falschen Daten basierenden, größtenteils vollautomatisch getroffenen Folgeentscheidungen drückten dann die Netzfrequenz nach unten.

Auch wenn nähere Angaben der TenneT zu diesem Vorfall aufgrund der laufenden Untersuchung noch fehlen, könnte auch der Einschätzung unserer Experten zufolge ein Netzregler das Problem mitverursacht haben. Diese vollautomatischen Regeleinrichtungen messen kontinuierlich an definierten Punkten, beispielsweise Grenzkuppelstellen, die Netzfrequenz. Weicht diese nach oben oder unten ab, sendet der Netzregler automatisch Steuerungsbefehle an regelenergiebereitstellende Stromproduzenten und -verbraucher. Fällt ein solcher Regler aus oder liefert er unpräzise Daten, was dank einer bis zu vierfachen Redundanzarchitektur nur äußert selten vorkommt, kann die Stromnetzfrequenz mehr oder weniger stark abweichen.

Dennoch ist der massive Frequenzeinbruch nur als eine Kausalkette aus den unterschiedlichsten Ursachen zu begreifen, die wir nun noch einmal zusammenfassen:

- Großkraftwerksausfälle in Frankreich und Spanien destabilisieren das europäische Verbundnetz.

- Ein Datenfehler im Netzregler des Übertragungsnetzbetreibers TenneT lässt das Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal die Pumpen anfahren – obwohl das Stromnetz den Pumpenstrom nicht liefern kann.

- Der übliche Stundenwechsel bei der Ablösung von Großkraftwerken verursacht regelmäßig Frequenzschwankungen von 0,1 Hertz.

- Eine Unterdeckung bei der Einspeisung, welche möglicherweise auf den Datenfehler zurückzuführen ist.

Warum reichten die Reserven des Strommarktes nicht aus?

Für Schwankungen im europäischen Hochspannungsnetz ist im Strommarktdesign die Primärreserveleistung (PRL) vorgesehen. Sie greift sekundenschnell ein, wenn die Netzfrequenz direkt an der PRL-bereitstellenden Anlage gemessen in einem gewissen Toleranzbereich (Totband) nach oben oder unten schwankt. Auch wir in unserem Virtuellen Kraftwerk stellen PRL bereit und konnten daher sehr schnell sehen, dass das gesamte vorhandene Potential ausgeschöpft wurde.

Doch warum hat es nicht gereicht? Schließlich stellen außer uns, die wir noch ein relativ kleines Licht im paneuropäischen PRL-Pool sind, auch viele Großkraftwerksanlagen PRL bereit. Eine vorwiegend theoretische Analyse des Webportals netzfrequenzmessung.de legt zwei mögliche Gründe nahe, Zitat:

Eine Begründung, warum die Kraftwerke ihrer Pflicht zur Erbringung von PRL nicht nachgekommen sind, liefert das Portal allerdings nicht. Durchaus lässt sich aus diesem Vorfall allerdings ableiten, dass die Erbringung der erforderlichen Primärregelleistung zur Stabilisierung des Stromnetzes möglicherweise anderen Interessen der Kraftwerksbetreiber zuwiderlief oder mit anderen Worten: Die sekundenschnelle Erbringung von Regelenergie war preislich nicht attraktiv genug.

Warum kommt das Stromnetz nicht zur Ruhe?

In den letzten Monaten können sich Strommarktbeteiligte nur schwer des Eindrucks erwehren, dass das sonst so stabile europäische Stromnetz in Unordnung geraten ist. So haben gleich drei schwere und viele kleinere Ereignisse große Aufmerksamkeit erregt, neben dem bereits beschriebenen Netzfrequenzeinbruch vom 10. Januar 2019 kam es auch zu den folgenden Ereignissen:

Aktivierung von abschaltbaren Lasten nach AblaV im Dezember 2018

Am 14. Dezember 2018 kam es im deutschen Stromnetz aufgrund einer Fehlprognose bei der PV-Einspeisung zu einem Ungleichgewicht, dem durch die Abschaltung industrieller Stromverbraucher nach AblaV begegnet wurde. Dieses Ereignis hat, wie wir in unserem Blogbeitrag „Der grüne Sündenbock“ dokumentiert und kommentiert haben, insbesondere in der Schwerindustrie viele Gemüter erregt und einen hitzigen FAZ-Artikel hervorgerufen.

Gefährlicher Anstieg der Netzfrequenz am 24. Januar 2019

Am 24. Januar 2019, morgens um 6 Uhr, schlägt das Pendel der Netzfrequenz in die andere Richtung aus: Europaweit zeigen die Frequenzmesser 50,2 Hertz, lokal überschreitet die Netzfrequenz sogar diese Obergrenze für den sicheren Netzbetrieb. Beobachter und Fachpresse sprechen von einem außergewöhnlichen Phänomen – haben allerdings noch keine wirklich belastbare Erklärung geliefert. Fest steht allerdings, dass sich der 50,2-Hertz-Außreißer wieder zum Stundenwechsel ereignet hat.

Erneuerbaren Energien waren offenbar auch an diesem Ereignis wenig bis gar nicht beteiligt, unsere Handelsexperten vermuten die Ursache im Stromhandel. Ein Stromüberschuss im Netz fiel schon am Vortag auf, auch war wieder einmal der Stundenwechsel um 6 Uhr mit dem Beginn der Frühschicht in den Großkraftwerken beteiligt. Auch ließ sich ein Rückgang beim Bezug negativer Sekundärregelleistung feststellen, was zusätzlich mehr Strom ins Netz brachte und die Frequenz folglich nach oben trieb.

Erklärungsversuche und Ursachenhypothesen

Auch wir wissen nicht genau, wie es zu den außergewöhnlichen Netzereignissen der letzten Wochen kommen konnte. Dennoch lassen sich Hypothesen aufstellen, die nicht nur theoretisch, sondern in Teilen bereits ganz praktisch zu echten Problemen führen.

Seitens der Hardware ist klar: Das europäische Stromnetz ist ein hochkomplexes System, in dem sehr kleine und sehr große Einheiten gemeinsam Netzfrequenzstabilität sicherstellen sollen. Bei allen Sicherheitsvorkehrungen und Redundanzen kann es dennoch sein, dass einzelne Einheiten dieses komplexen Gefüges versagen – und bei den Auswirkungen dieses Versagens kommt es entscheidend auf die Größe der Einheit an.

Mit anderen Worten: Fällt ein Biogaskraftwerk mit einem MW aus, wankt das Stromnetz nicht – bei 1.300 MW aus Penly Block 2 sieht dies schon anders aus. Dezentralisierung in der Stromerzeugung schafft also bereits rein systemtheoretisch Sicherheit – in einem Anlagenschwarm können ausgefallene Anlagen jederzeit ersetzt werden. Das stark zentralisierte französische Stromnetz zeigt nahezu jeden Winter, wie sich die fehlende Flexibilität und das Klumpenrisiko einer vorwiegend nuklearen Stromproduktion auf Lastschwankungen auswirken.

Der Umgang mit Netzreserven hat sich verändert

Die „smoking gun“ für die zahlreichen Netzstörungen ist noch nicht aufgetaucht – aber ein Faktum fällt ins Auge: Die letzte, schwere gesamteuropäische Netzstörung trat vor Oktober 2018 zuletzt am 4. November 2006 auf – vor acht Jahren waren allerdings falsche Reaktionen auf eine geplante Abschaltung einer 380-kV-Höchstspannungsleitung in Ostfriesland die Ursache, mithin ein physikalisch feststellbarer Grund.

Die jetzigen Störungen hingegen sind weit schwerer zu beurteilen und lassen sich mit einzelnen Ereignissen wie Kraftwerksausfällen oder Netzreglerstörungen nur unvollkommen erklären. Es muss also auch außerhalb des physikalischen Stromnetzes Ursachen für die Schwankungen geben – eine mögliche Ursachenhypothese ist die Einführung des Mischpreisverfahrens für den Regelenergiemarkt. Folgen wie das schnelle Aufbrauchen der Strommarktreserven und die nachlassende Bilanzkreistreue destabilisieren das Gesamtsystem.

Eine Sache ist aber ganz klar: Die Erneuerbaren waren es diesmal nicht, auch wenn der grüne Sündenbock landauf, landab erneut heftig bemeckert wird: Weder bei Wind noch bei Sonne, noch bei Biogas oder Wasserkraft waren signifikante Abweichungen von den Prognosen festzustellen.

Weitere Informationen und Dienstleistungen