Der grüne Sündenbock

Es kam, wie es kommen musste. Der letzte Dezember war unter Gesichtspunkten der Netzsicherheit an einigen Tagen problematisch. So problematisch, wie wir es aus den Vorjahren nicht kannten.

Wir haben seit Wochen und Monaten auf diese Situation und ihren Auslöser – ein radikal verändertes Marktdesign in der Regelenergieauktion – hingewiesen (hier und hier und hier). Denn für Stromhändler, die den Markt und das Marktdesign jeden Tag am eigenen Leib erfahren, war das alles recht vorhersehbar. Am Wochenende titelte die FAZ nun „Der Tag, an dem der Strom knapp wurde“ und zeigte am Beispiel der Großindustrie, zu welchen Problemen die gesunkene Netzsicherheit führt. Am Beispiel einiger Dezembertage, vor allem aber des 14. Dezembers 2018, stellt der Autor dar, wie Aluminiumhütten ihren Stromverbrauch drosseln und ihre Produktion herunterfahren mussten. Aber wer ist nun der Auslöser dieser Schwankungen? „Prognosefehler bei den erneuerbaren Energien“ heißt es im Text, immer munter sekundiert von Bundesnetzagentur und Übertragungsnetzbetreibern. Da fragt man sich als geneigter Strommarktinteressierter: Warum kann man an einem Tag die erneuerbaren Energien zuverlässig prognostizieren und an einem anderen Tag nicht? „Hochnebel“ wabert als Argument durch den Text, na ja. Aber weiter: Schließlich bleibt es dem Ende des Textes vorbehalten, die anstehenden Verhandlungen zum Kohleausstieg in Frage zu stellen. Sonst gibt’s bald keinen Industriestandort Deutschland mehr, ist mindestens der Subtext. Was wird wohl beim Leser hängen bleiben, der sich nur am Rande für den Strommarkt interessiert? „Wir können nicht aus der Kohle aussteigen, weil die Erneuerbaren zu unstet sind und sonst Deutschland den Bach runtergeht“. Diese Lesart ist verführerisch, denn sie ist einfach und jeder versteht sie. Sonne und Wind produzieren schließlich tatsächlich nicht so stetig wie Kohlekraftwerke. „Leider“ ist diese Lesart falsch, denn sie weist den Erneuerbaren Energien in altbewährter Tradition und den bekannten Reflexen die Rolle des Sündenbocks zu. Die Realität auf Sachebene ist ein wenig komplexer.

Zur Orientierung: Am 14. Dezember 2018 fehlten in der Mittagsspitze rund 5 Gigawatt an Strom gegenüber der Vortagesprognose. Daher sprangen die verfügbaren kurzfristigen Reserven der Übertragungsnetzbetreiber, die sogenannte Regelenergie, ein und waren schnell ausgelastet, sodass einige Großverbraucher, wie im FAZ-Artikel beschrieben, ihren Stromverbrauch gegen Entgelt über die Abschaltverordnung drosselten. Zum Vergleich: Ein ganz ähnlicher Tag, gut ein Jahr zuvor, am 2. November 2017, sah ebenfalls eine Unterdeckung von 5 Gigawatt an Strom. Damals wurde allerdings weniger Regelenergie zum Ausgleich angefordert, es fanden auch keine Notfallabschaltungen statt und die FAZ hat auch nicht über ihn berichtet.

Wo liegt nun der Unterschied zwischen diesen beiden Tagen? Es fehlte doch die gleiche Menge an Strom im System. Die Lösung ist ganz einfach, offensichtlich aber zu komplex für den Bluff der vergeigten Energiewende. Im damaligen Marktdesign war es noch teurer, Regelenergie zu kaufen, wenn plötzlich Strom im System fehlte. Denn die Aktivierung von Regelenergie müssen diejenigen bezahlen, die falsch prognostiziert haben, entweder ihre eigenen Kraftwerke falsch prognostiziert haben, ihre eigenen Stromverbraucher oder natürlich auch die Einspeisung ihrer Solar- und Windkraftanlagen, ganz egal. Wenn Regelenergie teuer ist, versuchen Marktakteure, die auf falschen Prognosen sitzen, irgendwo anders den fehlenden Strom herzubekommen. Im November 2017 haben sie dies getan, indem sie schnell, schnell, schnell anderen Strommarktakteuren am Intraday-Handel der Spotbörse deren überschüssige Strommengen abgekauft haben. Die Verkäufer fuhren dann die Wasserturbinen ihrer Pumpspeicher hoch, ihre Biogasanlagen, ihre Gaskraftwerke, ihre Steinkohlekraftwerke oder sie reduzierten ihren Verbrauch, was auch immer. Nur noch die Spitzen der Fehlprognosen mussten über Regelenergie abgefedert werden, die war ja auch im Verhältnis zu den Spotmarktpreisen richtig teuer damals.

Rund ein Jahr später hat die Bundesnetzagentur die Spielregeln geändert und die Aktivierung von Regelenergie künstlich verbilligt. Daher ist am 14. Dezember 2018 Folgendes passiert: Die Aktivierung von Regelenergie war im Verhältnis zu den letzten Intraday-Preisen so günstig (in den Mittagsviertelstunden maximal 140 bis 240 Euro pro Megawattstunde), dass Strommarktakteure, deren Prognosen falsch waren, lieber die niedrigen Kosten für diese wertvolle Reserve in Kauf nahmen als die letzten Intraday-Preise am Spotmarkt für den betreffenden Zeitraum (>300 Euro pro Megawattstunde). Es ist schlicht und einfach durch die besagte Änderung des Marktdesigns billiger geworden, die letzte marktliche Reserve des Stromnetzes (eben die Regelenergie und abschaltbare Lasten) zu ziehen als die vorletzte (eben den Intraday-Handel an der Spotbörse). Das Bier im Kiosk ist billiger geworden als das Bier im Supermarkt. Verrückt, aber wahr.

Exkurs: Warum die Aktivierung von Regelenergie oft günstiger ist als der Intraday-Preis

Die Bundesnetzagentur weist den Sachverhalt, dass die Aktivierung von Regelenergie günstiger sein kann als der Strompreis im Intraday-Handel, regelmäßig zurück. Sie verweist dabei auf die Regelung, dass der regelzonenübergreifende Ausgleichsenergiepreis (rebap) – im Grunde der Preis für die Aktivierung von Regelenergie – nie günstiger sein darf als der Intraday-Average an der Spotbörse EPEX (IDAVG). Sollte dies im Marktgeschehen vorkommen, wird der rebap nachträglich auf den IDAVG angehoben. Damit ist das Problem jedoch nicht im Geringsten gelöst. Warum? Der IDAVG ist, wie der Name nahelegt, der Durchschnittspreis aller erfolgten Trades (Käufe und Verkäufe) für eine bestimmte Stunde im Intraday-Handel. Zwingt nun eine Fehlprognose die Marktakteure zu einer Reaktion, um ihren Bilanzkreis glattzustellen, befinden sie sich in folgender Situation – ebenfalls der Deutlichkeit halber den 14.12.2018 in der Mittagszeit als Beispiel genommen:

Der IDAVG liegt zu diesem Zeitpunkt – 13h – bei 138,89 Euro pro Megawattstunde. Das bringt dem Händler aber nichts, da er ja das letzte Verkaufsgebot nehmen muss, und das liegt eben bei 307,29 Euro pro Megawattstunde. Wie erklärt sich der Unterschied? Im IDAVG sind alle günstigeren Trades enthalten, die noch vor Bekanntwerden der Prognosefehler getätigt wurden. Er ist also schlicht und einfach nicht geeignet, als Korrektiv aufzutreten, da seine Nutzung zur Stützung des rebaps unzulässig von den verschiedenen Zeitpunkten des Handels abstrahiert. Auch hier sind also nicht die Erneuerbaren Energien das Problem, sondern das Marktdesign, das ein rationales Handeln zur Prognosekorrektur erschwert und in der Tendenz somit den Prognoseausgleich auf die Regelenergiemärkte verlagert. Im Marktdesign vor Einführung des Mischpreisverfahrens war dieser Fehler im System übrigens irrelevant, da erst das Mischpreisverfahren die rebaps künstlich verbilligt hat.

Folgen eines Kunstfehlers

Und weil die Aktivierung von Regelenergie so billig geworden ist, wird sie viel aktiviert. Weil sie häufig und in großen Volumina aktiviert wird, sind die Reserven schnell erschöpft. Und wenn die Regelenergie erschöpft ist, greifen die abschaltbaren Lasten auf Seiten der Schwerindustrie. Und wenn die Schwerindustrie in Deutschland niest, eilt die FAZ mit dem Taschentuch herbei und holt den grünen Sündenbock hervor. Was hat das alles mit Prognosefehlern bei den Erneuerbaren Energien zu tun? Kurz gesagt: Gar nichts, denn die Prognosefehler gab und gibt es immer wieder – beispielsweise auch am 2. November 2017. Durch das neue Marktdesign ist das System nur nicht mehr in der Lage, mit den geänderten Prognosen so umzugehen wie zuvor. Die Bundesnetzagentur hat zwar im Schnellschuss das Marktdesign geändert, das alles leider aber noch nicht wirklich verstanden und offensichtlich auch kein Problem damit, den schwarzen Peter bei den Erneuerbaren zu sehen. Es ist ja schließlich einfacher, die Ursache des Schnupfens bei den Erneuerbaren zu suchen und munter Kohletabletten zu verschreiben, als den eigenen Kunstfehler zuzugeben.

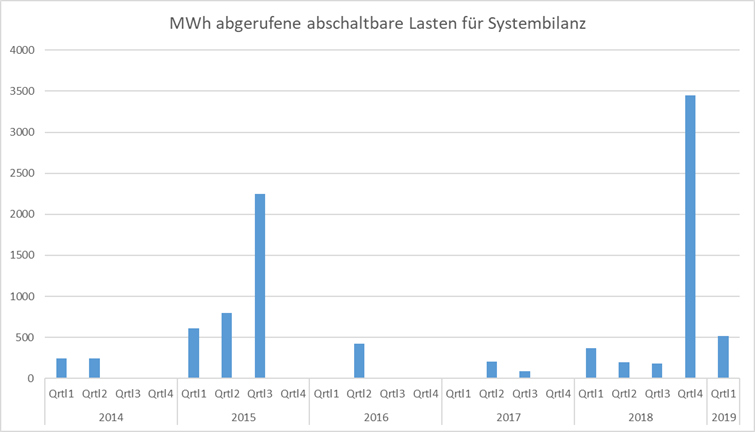

Nachtrag am 23.1.2019: Ein Kollege aus unserer Stomhandelsabteilung schickte mir noch diese Grafik, die das Ausmaß der Ungleichgewichte, die durch das Mischpreisverfahren verursacht werden, verdeutlicht. Seit Einführung des neuen Marktdesigns im Oktober hat die abgerufene Menge aus abschaltbaren Lasten - eben der Regelung von Großverbrauchern, die im FAZ-Artikel angesprochen wird - stark zugenommen.

Weitere Informationen und Dienstleistungen

Folgen eines Kunstfehlers

Und weil die Aktivierung von Regelenergie so billig geworden ist, wird sie viel aktiviert. Weil sie häufig und in großen Volumina aktiviert wird, sind die Reserven schnell erschöpft. Und wenn die Regelenergie erschöpft ist, greifen die abschaltbaren Lasten auf Seiten der Schwerindustrie. Und wenn die Schwerindustrie in Deutschland niest, eilt die FAZ mit dem Taschentuch herbei und holt den grünen Sündenbock hervor. Was hat das alles mit Prognosefehlern bei den Erneuerbaren Energien zu tun? Kurz gesagt: Gar nichts, denn die Prognosefehler gab und gibt es immer wieder – beispielsweise auch am 2. November 2017. Durch das neue Marktdesign ist das System nur nicht mehr in der Lage, mit den geänderten Prognosen so umzugehen wie zuvor. Die Bundesnetzagentur hat zwar im Schnellschuss das Marktdesign geändert, das alles leider aber noch nicht wirklich verstanden und offensichtlich auch kein Problem damit, den schwarzen Peter bei den Erneuerbaren zu sehen. Es ist ja schließlich einfacher, die Ursache des Schnupfens bei den Erneuerbaren zu suchen und munter Kohletabletten zu verschreiben, als den eigenen Kunstfehler zuzugeben.

Nachtrag am 23.1.2019: Ein Kollege aus unserer Stomhandelsabteilung schickte mir noch diese Grafik, die das Ausmaß der Ungleichgewichte, die durch das Mischpreisverfahren verursacht werden, verdeutlicht. Seit Einführung des neuen Marktdesigns im Oktober hat die abgerufene Menge aus abschaltbaren Lasten - eben der Regelung von Großverbrauchern, die im FAZ-Artikel angesprochen wird - stark zugenommen.

Hinweis: Next Kraftwerke übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Der vorliegende Beitrag dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.