Den Redispatch zu Markte tragen?

Zum Jahresbeginn wies der Tagesspiegel auf die Widerspenstigkeit des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums bei der Umsetzung von EU-Vorgaben zur Einführung einer „marktbasierten Beschaffung“ von Redispatch-Kapazitäten hin. Aber wäre „frisch vom Markt“ wirklich alles besser beim Thema Redispatch?

Wir stellen in einem Vergleich die Konzepte des bisherigen, administrativ organisierten Redispatchs einem freien, marktwirtschaftlichen Konzept gegenüber.

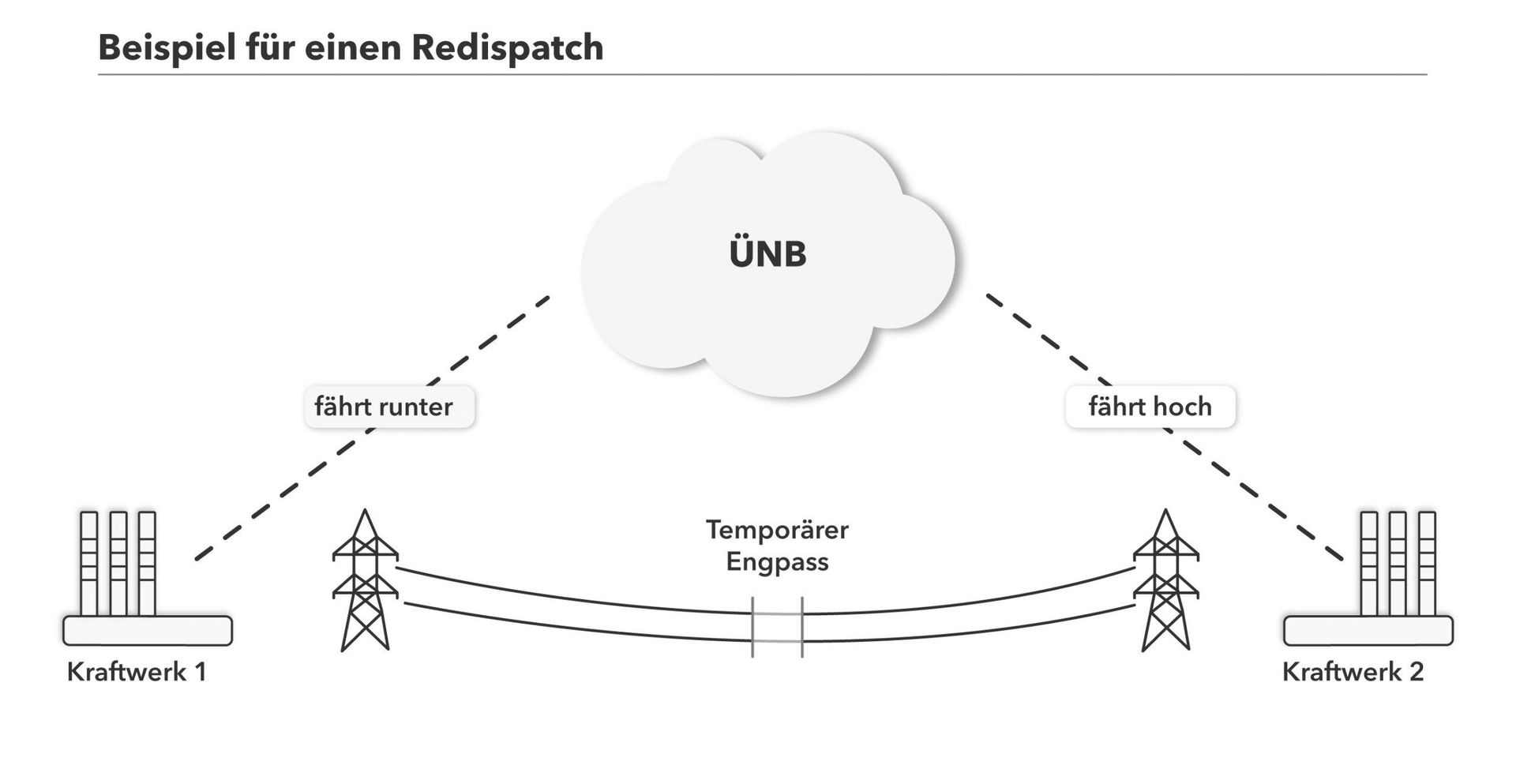

Bislang ist es zumindest in Deutschland klar geregelt: Kommt es im deutschen Stromnetz zu Engpässen durch die lokale oder regionale Überlastung einer Stromtrasse im Übertragungsnetz, greifen per Verordnung verpflichtete Stromerzeuger und Speicher schnell ein. Dann wird vor dem verstopften Netzknoten beispielsweise ein Kraftwerk heruntergefahren und hinter dem verstopften Knoten ein anderes hochgefahren. Dieses Verfahren, als Redispatch bekannt, gleicht in der Bundesrepublik beispielsweise Netzengpässe zwischen dem windenergiereichen Norden und dem windenergiearmen Süden wirksam und schnell aus.

Markt oder Staat?

Heute sind es vor allem große Stromerzeuger, die zur Teilnahme am Redispatch verpflichtet sind: Diese erhalten für ihre bei der Redispatchlieferung entstandenen Kosten und Verluste eine Kompensationszahlung. Grundsätzlich funktioniert dieses System, doch die steigenden Mengen und auch die hohen sowie intransparenten Kosten der Redispatchmaßnahmen bringen das System immer öfter in die Diskussion. Kerngedanke eines möglichen Systemwechsels sind: Auch kleinere Stromproduzenten, Stromspeicher und auch Stromverbraucher bekommen die Möglichkeit – die sie heute nicht haben - freiwillig am Redispatch teilzunehmen und werden bei Abruf auf Basis ihrer Gebote bezahlt. Da dieses System nicht auf einem kostenbasierten Ansatz beruht, wird es auch als marktbasierter Redispatch bezeichnet. Die Ausgestaltung eines solchen Marktes ist jedoch nicht einfach, da die Lage einer Anlage zum Engpass eine entscheidende Rolle spielt – d.h. eine Anlage, die weit von einem Engpass entfernt liegt und günstiger pro geregelter Leistung ist, kann teurer sein als eine Anlage, die näher am Engpass liegt, aber einen vermeintlich höheren Gebotswert hat. Warum? Die Anlage, die nahe am Engpass liegt, muss weniger geregelt werden und produziert daher in Summe gegebenenfalls geringere Kosten. In den Geboten müsste somit die Lage zu verschiedenen Netzknoten berücksichtigt werden.

Vorteile eines marktbasierten Redispatchs

- Ein ganz banaler, aber nicht unerheblicher Vorteil eines marktbasierten Redispatchs wäre, dass er mit den eingangs erwähnten EU-Vorgaben kompatibel wäre. Mit der EU-Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (2019/943) ist seit dem 1. Januar 2020 auch die Schaffung eines marktbasierten – und nicht administrativ-ordnungspolitischen – Redispatches vorgesehen. Das heutige deutsche Recht widerspricht dieser Vorgabe ziemlich diametral – es besteht also Handlungsbedarf.

- Das heutige System ist vor allem eins: effektiv aber nicht effizient. Denn die Kosten für Redispatch-Maßnahmen steigen seit vielen Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2011 lagen sie bei 41 Millionen Euro, im Jahr 2018 hingegen bei 351 Millionen Euro (2017 noch 391 Millionen). Die Gründe hierfür sind primär der schleppende Netzausbau bei gleichzeitiger Zunahme von Kapazitäten der Erneuerbaren Energien in Norddeutschland. Und vielleicht auch noch etwas Anderes? Ein kostenbasierter Redispatch reizt ebenso wie ein marktbasierter Redispatch (dazu später mehr) ein strategisches „Bieterverhalten“ durch pivotale Akteure an. Denn die heutigen Netzengpässe sind wohlbekannt und es ist auch bekannt, welche Kraftwerke vor und hinter welchem chronisch überlasteten Netzknoten stehen. Anstatt also präventiv auf diese Überlastung zu reagieren, können Kraftwerksbetreiber auf die Regelung und Zahlung durch die Redispatch-Maßnahme vertrauen.

- Ein marktbasierter Redispatch wäre weitaus transparenter als das heutige ordnungspolitische Vorgehen. So ist nicht öffentlich, wie einzelne Kraftwerke ihre Kompensationsforderungen berechnen. Hier gibt es auch immer wieder juristischen Streit zwischen Kraftwerksbetreibern und den Übertragungsnetzbetreibern, die die Kompensationszahlungen ausführen. In einem marktbasierten Redipatch wäre der Preis nicht nur das Ergebnis einer wettbewerblichen Auktion, sondern auch für jeden einsehbar.

- Heute nehmen ausschließlich konventionelle Kraftwerke mit einer Leistung, die 50 Megawatt übersteigt, am Redispatch-Markt teil. Dies schließt viele andere Akteure – etwa flexible Erneuerbare Energien wie Bioenergie und flexible Stromverbraucher – aus. Diese könnten ebenfalls zur Entlastung von Netzknotenüberlastungen beitragen und für mehr Wettbewerb sorgen.

- Auch erlaubt die Abhängigkeit von wenigen Großkraftwerken nur eine sehr grobe Aktivierung von Redispatch-Maßnahmen. Warum? Das bisherige deutsche Regelzonensystem für den Redispatch stammt noch aus der Zeit der marktbeherrschenden Stellung der Großkraftwerke: Ungleichgewichte traten dort in der Regel nicht innerhalb einer Regelzone, sondern zwischen Regelzonen auf. Heutzutage ist es durch die volatile Einspeisung des Stroms aus Sonne und Wind aber völlig normal, dass innerhalb einer Regelzone Ungleichgewichte auftreten – ein Ausgleich dieser Ungleichgewichte auf Netzknotenebene käme der real existierenden Netztopologie viel stärker entgegen. Im Zuge der Einführung des marktbasierten Redispatches könnten, aufgrund der freiwilligen Teilnahme, auch gewerbliche und industrielle Stromverbraucher sich in den Zeiten, in denen ihre Prozesse Flexibilität besitzen, am Redispatch beteiligen. Dies ist im bisherigen, administrativ geregelten Redispatchsystem nicht möglich, da zur Berechnung der Kompensation für Stromverbraucher genaue Informationen über die Wertigkeit des eingesetzten Stroms fehlen. Mit anderen Worten: Für jeden gewerblichen Stromverbraucher hat der durch den Redispatch entzogene Strom einen anderen Wert – können Schmelzofen aufgrund ihrer Wärmelatenz einen kurzen Stromentzug gut verkraften, sieht dies bei getakteten Produktionsstraßen ganz anders aus. Eine allgemeingültige, gesetzliche Festlegung könnte diese Unterschiede nie abdecken, daher sind im bisherigen Redispatchsystem Stromverbraucher außen vor.

- Ein marktbasierter Redispatch hätte einen weiteren Vorteil: Redispatch-Regelungen könnten weitaus granularer erfolgen. Nehmen wir an, die Überlastung an einem Netzknoten beträgt 20 MW. Im heutigen Modell kann nun nur das nächstgelegene Kraftwerk (mit seinem entsprechenden Partner auf der anderen Seite des Engpasses) für die Regelung herangezogen werden. Nun stehen aber Kraftwerke nicht so zahlreich herum wie Würstchenbuden in der Fußgängerzone. Daher erfolgt die Regelung in unserem Beispiel 50 Kilometer von dem eigentlichen Engpass entfernt und das Kraftwerk wirft 50 MW ab. Warum nicht 20 MW? Nun, unser Stromsystem besteht nicht aus einer Leitung. Es handelt sich um ein sogenanntes vermaschtes Netz. Ein vermaschtes Netz hat den Vorteil, dass wenn an einer Stelle ein Widerstand besteht, der Strom sich einen anderen Weg suchen kann und trotzdem ans Ziel kommt. Umgekehrt heißt das aber auch, dass für eine gezielte Wirkung an einem bestimmten Punkt wesentlich mehr geregelt werden muss. Wenn zur Behebung des 20 MW Engpasses auf der einen Seite 50 MW abgeregelt werden, müssen diese 50 MW auf der anderen Seite des Engpasses auch wieder hochgeregelt werden. Hinzu kommen gegebenenfalls Schaltrampen bei konventionellen Kraftwerken, die es verunmöglichen, Schaltbefehle granular umzusetzen. In einem marktbasierten Redispatch könnten auch dezentrale Anlagen, die näher an dem eigentlichen Engpass stehen, weitaus genauer abgestimmt auf den eigentlichen Bedarf abgeregelt werden. Dadurch könnte sich auch die Menge der zu bezahlenden Redispatch-Mengen deutlich verringern.

Zwischenfazit: Wie könnte ein marktbasierter Redispatch aussehen?

Ein marktbasiertes Redispatchsystem könnte so aussehen: Stromproduzenten, Stromspeicher und Stromverbraucher geben entsprechend ihres Flexibilitätspotenzials und der gewünschten Vergütung Gebote in einer Auktion der Netzbetreiber ab, oder stellen ihre Gebote auf einer Plattform ein. Im Falle eines Netzengpasses wählen die Netzbetreiber situationsbezogen und je nach Netzzustand die günstigsten Anbieter zur Behebung der Netzüberlastung aus. Die Flexibilität, welche die Marktakteure ins Stromsystem einbringen können, hätte in einem marktbasierten Redispatchsystem einen quantifizierbaren und marktwirtschaftlich ermittelten Wert. Aufgrund des höheren Angebotes könnten die Gesamtkosten sinken.

Durch die dezentralere Verteilung der Anlagen könnten zudem die Netzengpässe genau dort beseitigt werden, wo sie entstehen. Dies bedeutet aber auch: Der Wert der angebotenen Flexibilität unterscheidet sich von Netzknoten zu Netzknoten. Für die Stromproduzenten wäre so ein weiterer Anreiz geschaffen, neben der Vermarktung ihres Stroms an der Strombörse Einnahmen aus dem Redispatchmarkt zu erzielen.

Nachteile eines marktbasierten Redispatchs

Wie alle marktwirtschaftlichen Systeme muss sich der marktbasierte Redispatch in der realen Energiewirtschaft aber für alle Beteiligten als nützlich und systemdienlich erweisen. Ein komplett freier Redispatchmarkt hat aber genau hier wie auch ein administrativer Redispatch ein grundsätzliches Problem: Rein wirtschaftlich gesehen kann sich die Inkaufnahme von Ungleichgewichten durchaus lohnen.

- Das Problem der Marktmacht pivotaler Anbieter kann auch in einem marktlichen Redispatch trotz theoretisch erhöhter Konkurrenz bestehen bleiben, wenn sich nicht ausreichend neue Akteure freiwillig für den Redispatch-Markt zur Verfügung stellen. In einem nun in der Preisgestaltung freieren Markt könnten wenige Anbieter, deren hohe Kapazitäten nun einmal an zentralen Stellen des Systems befinden, sogar die Preise weiter in die Höhe treiben.

- Ein weiteres Beispiel für das theoretisch denkbare Ausnutzen von Ungleichgewichten in einem freien Redispatch-Markt ist die sogenannte Inc-Dec-Strategie, auch als Inc-Dec-Gambling bezeichnet. “Inc-Dec” steht für Increase-Decrease und beschreibt ein gezieltes Spiel mit der Netzlast, die erst angehoben (increased) und dann wieder gesenkt (decreased) wird. Die Ausgangssituation, welche das Inc-Dec-Gaming ermöglicht, liegt im Zusammenspiel zwischen Redispatchmarkt und Spotmarkt: Händler, die an beiden Märkten tätig sind, werden immer in der Lage sein, aufgrund von Erfahrung und Prognosen die Entwicklung des jeweils anderen Marktes zu antizipieren und bereits ihre Ursprungsposition daran ausrichten. So eröffnet sich die Möglichkeit Profite abzuschöpfen – völlig legal und derzeit, laut einer Analyse, nicht sanktionierbar.

Wie geht es weiter?

Der Redispatch der Zukunft kann nicht ohne die Einbeziehung von dezentralen Stromproduzenten, Stromspeichern und Stromverbrauchern funktionieren – allein schon, weil konventionelle Kraftwerke zunehmend vom Netz gehen werden und somit die heutigen Erbringer von Redispatch-Maßnahmen nach und nach wegfallen. Ob sich ein marktbasierter Ansatz oder ein um dezentrale Akteure erweiterter ordnungspolitischer Ansatz („Redispatch 2.0“) durchsetzen wird, ist trotz EU-Verordnung heute noch offen. Wir werden die Entwicklungen weiter für Sie begleiten…

Weitere Informationen und Dienstleistungen