Anforderungen & Chancen im Lastmanagement #2

Auf in die Praxis – lesen Sie den zweiten Teil unserer Blogserie zum Thema Lastmanagement & Regelenergie.

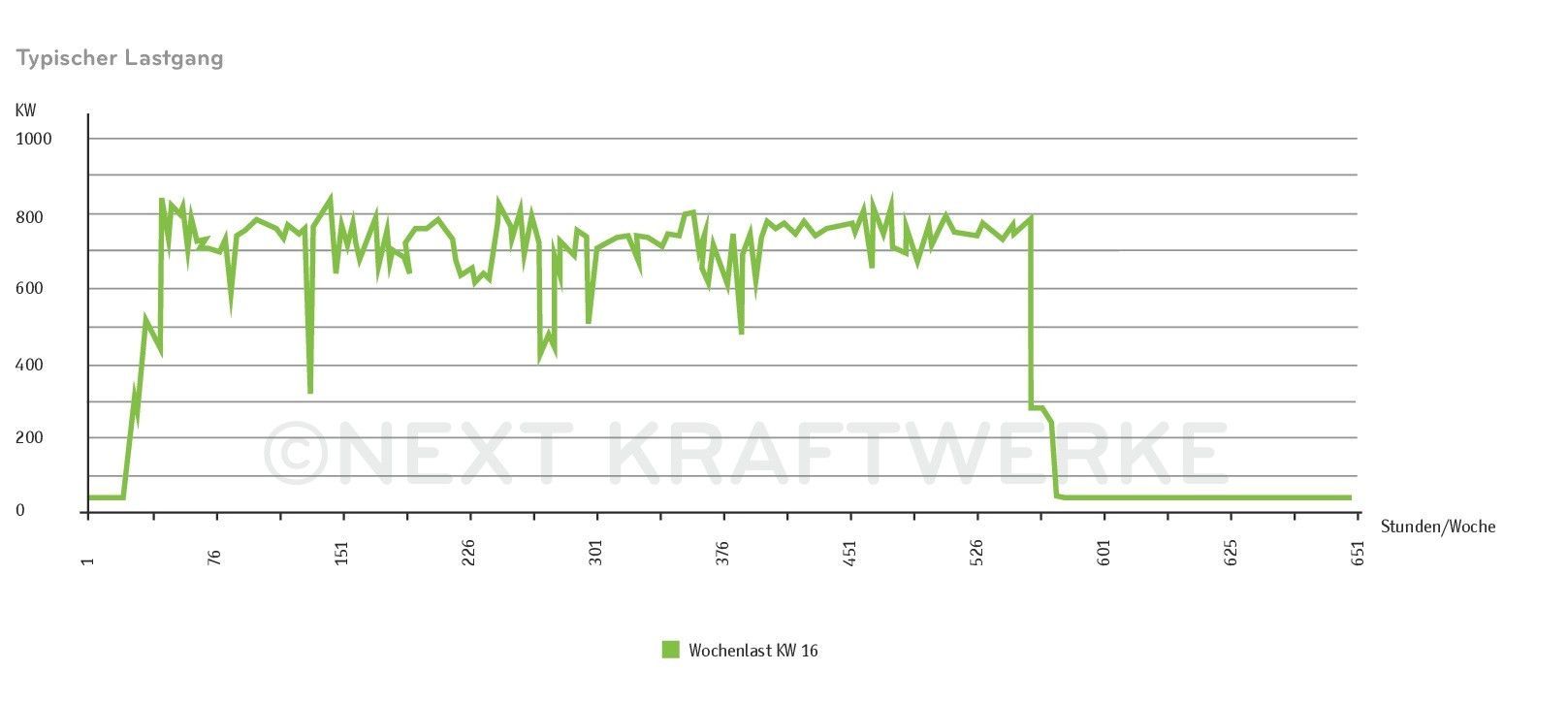

Im ersten Teil der Blogserie haben wir uns die Vermarktung von Regelenergie durch Verbrauchsprozesse auf dem Reißbrett angeschaut und Anforderungen und Eigenschaften miteinander abgeglichen. Wir mussten feststellen, dass Einzelfallanalysen bei Lastmanagement und Regelenergie unumgänglich sind. Genau das möchten wir im Folgenden anhand eines Praxisbeispiels tun. Anhand eines exemplarischen Lastgangs einer Weizenmühle und eines typischen Regelenergieabrufes möchten wir praxisnah zeigen, welche Möglichkeiten sich für den Betreiber ergeben könnten. Wir möchten exemplarisch durchspielen, wo und wie der Hebel Regelenergie in einem Industrieprozess angesetzt werden kann, ohne dass es zu Produktionsverlusten kommt. Untenstehend sehen Sie den Wochenlastgang einer Weizenmühle mit einer installierten Leistung von 900 kW. Die Mühle ist der Kernprozess eines mittelständischen Betriebes, der sich auf die Herstellung von Lebensmitteln aus Getreiden spezialisiert hat.

Lastganganalyse und Identifikation des Flexibilitätsbandes

- Offensichtlich produziert der Betrieb ausschließlich werktags Montag bis Freitag. Am Wochenende steht die Mühle still.

- Am Wochenende ist demnach die Vermarktung positiver Regelenergie nicht möglich. (mögliche Regelenergieprodukte für diese Anlage daher MRL-Vermarktung nur werktags oder SRL-Vermarktung in der HT-Zeitscheibe montags bis freitags von 08:00 – 20:00 Uhr).

- Theoretisch könnte am Wochenende negative Regelenergie durch Hochfahren der Mühle vermarktet werden. Dies ist allerdings nicht möglich, da der Betrieb am Wochenende personell nicht besetzt ist.

- Die Mühle fährt im Wochenbetrieb mit einer durchschnittlichen Leistung von 650 kW. Die Leistung kann jederzeit, innerhalb von wenigen Sekunden, auf 200 kW reduziert werden. Innerhalb von 5 Minuten kann die Mühle komplett heruntergefahren werden.

- Damit steht ein gesichertes Flexibilitätsband in Höhe von 400 kW respektive 600 kW zur Verfügung. Dieses lässt sich als positive MRL oder positive SRL vermarkten. Es wird nicht die gesamte Leistung der Mühle als Regelenergie angeboten, um mit einem gewissen „Sicherheitsband“ zu garantieren, dass genügend Leistung vorgehalten werden kann. Wie oben zu sehen ist, sinkt die Leistung an manchen Stunden auch unterhalb dieses Sicherheitsbandes – sei es aufgrund von Wartungsarbeiten oder Produktionsänderungen. Diese Abweichungen müssen vorher an den Vermarkter gemeldet werden, um eine zuverlässige Verfügbarkeit des Regelenergie-Pools zu garantieren.

- Zwei Dinge gilt es über Pool-Effekte auszugleichen:

- Die Mühle kann nicht vollständig stufenlos geregelt werden. Es existieren zwei Regelstufen: In der ersten Regelstufe wird die Mühle in den Leerlauf geschaltet. In der zweiten Regelstufe fährt die Anlage sukzessive auf null kW herunter. Theoretisch kann die Anlage damit nicht jeden Abrufsollwert ansteuern. Lösung: Ausgleich durch andere stufenlos regelbare Kapazitäten im virtuellen Kraftwerk. Im Verbund mit anderen Einheiten kann der vom Übertragungsnetzbetreiber geforderte Sollwert exakt erreicht werden.

- Der Lastgang weist eine gewisse Diskontinuität auf. Dies beeinflusst den Arbeitspunkt des Gesamtpools, welcher möglichst kontinuierlich verlaufen sollte. Lösung: Über die Pool-Effekte des virtuellen Kraftwerks ist es möglich, die Diskontinuität dieses Lastgangs durch andere Anlagen im Gesamtpool aufzufangen und so einen kontinuierlichen Lastgang bereitzustellen. Hierfür ist jedoch eine gewisse Menge an Redundanz im Pool notwendig.

Beide Punkte können über Pool-Effekte innerhalb des virtuellen Kraftwerks aufgefangen werden. Wir sehen hier den klassischen Anwendungsfall auf der Verbraucherseite, der individueller Lösungen bedarf.

Weitere Flexibilitätsrestriktionen für Lastgang & Regelenergieabruf

- Ein Regelenergieabruf bedeutet für den Betrieb fehlende Wertschöpfung. Die Produktion läuft dem Plan hinterher. Dies muss nachgeholt werden. Weil der Betrieb am Wochenende nicht produziert, muss die Mühle ihren Produktionsplan durch erhöhte Leistungsaufnahme nachholen.

- Nach einem Regelenergieabruf erhöht die Mühle ihre Leistung auf 850 kW.

- Der oben beschriebene Nachholbedarf ist für den Betrieb ein nicht kalkulierbares Risiko. Denn die Abruflänge ist auf den Regelenergiemärkten nicht prognostizierbar.

- Speicher schaffen Flexibilität. So auch bei dem Mühlbetrieb. Vor und nach der Weizenmühle existieren Silos, die einerseits das Getreide und andererseits das fertige Mehl lagern. Dadurch ist der Betrieb in der Lage, fehlende Produktion zu kompensieren und seinen Lieferverpflichtungen nachzukommen.

- Der Betrieb muss demnach nur bei sehr hoher Auslastung und leeren Silos die Wertschöpfung zwingend nachholen.

Bewertung der Mess- und Steuerungsinfrastruktur

- Die Weizenmühle wird über eine firmeneigene Prozessleittechnik überwacht und gesteuert. In dieser werden alle Verbraucher mess- und steuerungstechnisch abgebildet. Wie bekommen wir „externe“ Steuerungssignale umgesetzt, ohne dass die existente Prozessleittechnik umgangen wird?

- Die fernwirktechnische Anbindung der Mühle in das virtuelle Kraftwerk wird indirekt realisiert, indem die bestehende Prozessleittechnik angesteuert wird.

- Ein Spitzenlastmanagement regelt die Mühle bei prognostizierter Überschreitung der betrieblichen Spitzenlast herunter. Was passiert nun, wenn Regelenergieabruf und Spitzenlastmanagement zur gleichen Zeit aktiviert werden?

- Regelenergieabrufe werden regelungstechnisch durch ein Master-Slave-Prinzip gewichtet, sodass jederzeit gewährleistet wird, dass Abrufe umgesetzt werden. Da es sich um die Erbringung positiver Regelenergie (Reduzierung der Last) handelt, verletzen etwaige Abrufe die betriebliche Spitzenlast nicht.

- Steuerungssignale werden unmittelbar durch die Prozessleittechnik umgesetzt. Die Leistungsanpassung erfolgt innerhalb weniger Sekunden.

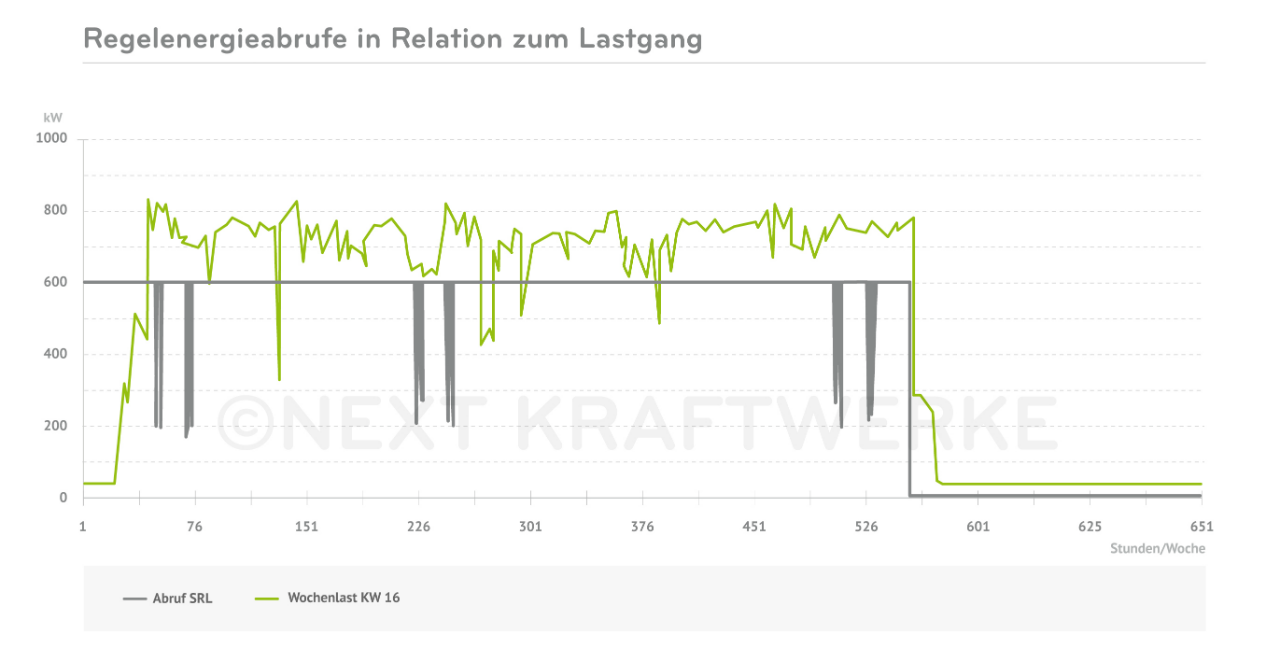

In der untenstehenden Grafik sieht man, wie die vorgehaltene Menge an Leistung für die Regelenergie unterhalb der durchschnittlichen Leistung von 650 kW liegt.

Der graue Graph veranschaulicht die vorgehaltene Leistung für den postive Regelenergieabruf sowie die erfolgten Abrufe, in denen die Leistung reduziert wird. Der in Grün dargestellte Lastgang der Mühle muss zum Zeitpunkt der Regelenergieabrufe dem in grau dargestellten Leistungssollwert folgen. Der graue Leistungssollwert lässt sich mit dem Lastgang der Mühle in der Regelenergievermarktung somit erbringen. Es ist allerdings nicht damit getan, dass die Mühle den angeforderten Leistungssollwert abfährt: Wichtig bei der Regelenergievermarktung von einzelnen Verbrauchern ist, dass die angeforderte Leistungsmenge auch tatsächlich am Übergabepunkt zum öffentlichen Netz nachweisbar ist. Was bedeutet das genau für den Betrieb der Anlage? In der Regel liegen mehrere elektrische Verbraucher hinter einem Zählpunkt. Neben der Weizenmühle existiert möglicherweise noch eine weitere Mühle. Reduziert die Weizenmühle nun aufgrund eines Regelenergieabrufes die Leistung um 400 kW, darf die andere Mühle ihre Leistung nicht gleichzeitig erhöhen. Andernfalls würde der Betrieb dem Netz nicht die angeforderte Regelleistung in Höhe von 400 kW zur Verfügung stellen. Dies gilt es, über die Prozessleittechnik des Betriebes sicherzustellen.

Mehr zum Nachlesen

Entscheidet sich ein Unternehmen für den Einstieg in die Regelenergie, so bedarf es einer sogenannten Präqualifikation bei den Übertragungsnetzbetreibern. Dabei werden Regelenergieabrufe im Rahmen von Testläufen simuliert. Vergleichbar mit einem Feldtest wird dadurch nachgewiesen, dass die Anlage oben gezeigte Regelenergieabrufe ausführen kann. Auch für unseren Beispielbetrieb ist der Testlauf des Lastmanagements-Prozesses wichtig: Die tatsächlichen Auswirkungen auf den Produktionsprozess werden sichtbar. Gegebenenfalls können dann Parameter nochmals angepasst werden. Der Testlauf der Präqualifikation wird dem Unternehmen allerdings nicht bezahlt. Auch wenn sich durch diese Sichtweise keine pauschale Einschätzung zum Thema Regelenergie und Industrieprozesse treffen lässt, so ist hoffentlich dennoch deutlich geworden, dass es Potenziale für interessierte Unternehmen gibt. Hier gilt es den jeweiligen Fall auf seine Eignung hin gezielt zu überprüfen. Neben den technischen und regulatorischen Anforderungen an einen Industrieprozess stehen immer wieder Fragen zu bilanziellen und finanziellen Anforderungen auf der Agenda. Im Idealfall kümmert sich der Vermarkter um den Bilanzkreis des entsprechenden Prozesses. Er sorgt dafür, dass der Bilanzkreis im Zweifelsfall wieder glatt gestellt wird, übernimmt die Kommunikation mit dem Verteilnetzbetreiber (VNB) oder auch dem Stromzulieferer. So wird sichergestellt, dass sich die Betreiber nicht mit komplizierten bilanziellen Fragen beschäftigen müssen und sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Im nächsten Blog-Beitrag wollen wir uns genau um diese Fragen detaillierter kümmern und einen Blick auf Bilanzkreisverantwortung, Abrechnung, Day-After-Geschäft und Netzentgelte werfen.

Fotocredit: David Bergin, Lizenz: CC BY-SA 2.0

Unsere Dienstleistungen für flexible Stromverbraucher

- Stromverbraucher am Regelenergiemarkt: Flexibler Verbrauch lässt sich gewinnbringend am Regelenergiemarkt einsetzen. Erfahren Sie wie!

Weitere Informationen und Dienstleistungen