Was ist die Stromkennzeichnung?

Definition

Hintergrund und Praxis

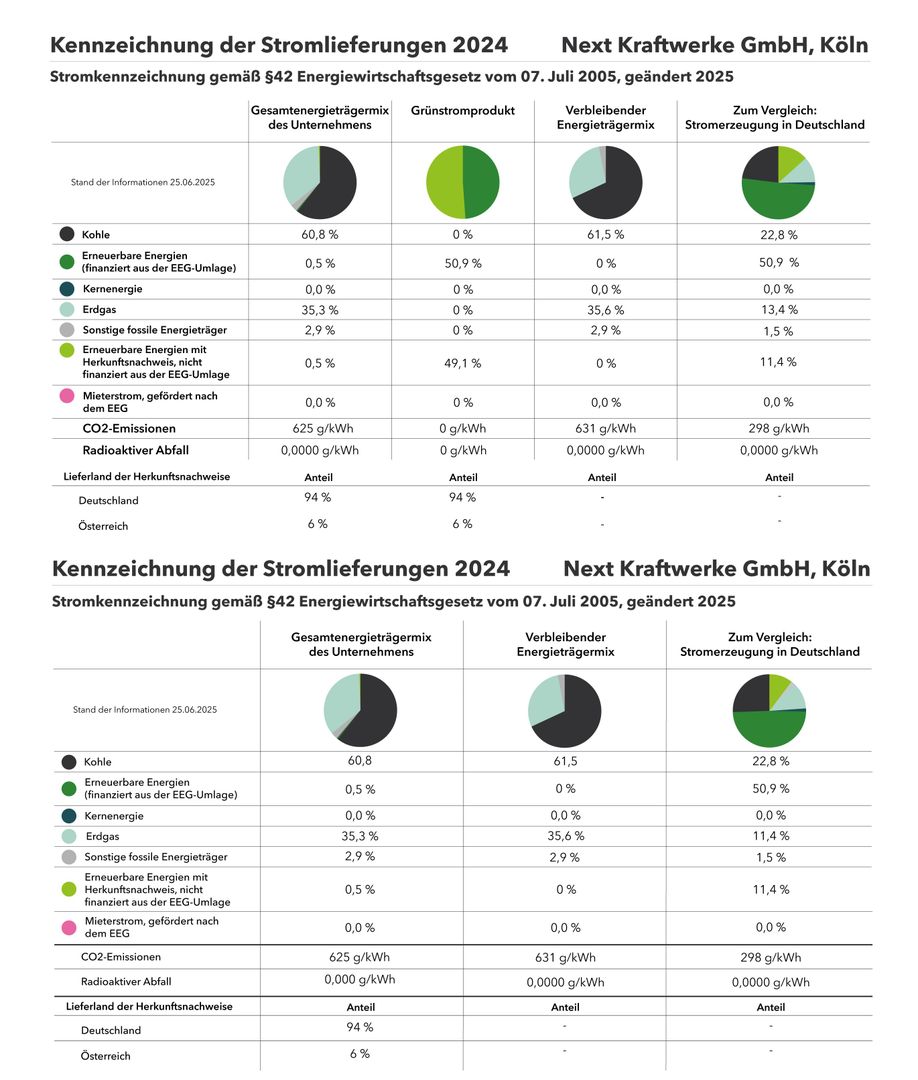

Seit der Strommarktliberalisierung sollen für den Verbraucher relevante Informationen transparenter zugänglich sein. Dies betrifft unter anderem die Kennzeichnung von Strom, damit Endverbraucher die Stromherkunft rekonstruieren können. 2012 wurden entsprechende Paragrafen in das Energiewirtschaftsgesetz (§ 42 EnWG) und das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG Teil 5, Abschnitt 2) integriert. Seitdem sind Stromlieferanten in Deutschland verpflichtet, ihren Kunden eine prozentuale Auflistung der Energieträger aus ihrem Bilanzkreis auf der jährlichen Stromrechnung auszuweisen. Um die Daten möglichst übersichtlich darzustellen, werden diese, beispielsweise mithilfe eines Tortendiagrammes, visualisiert. Neben der Angabe des Strommixes müssen auch die durch den jeweiligen Energieträger entstandenen CO2-Emissionen sowie die nuklearen Abfallwerte pro kWh benannt werden. Zudem wird der bundesdeutsche Durchschnitt angegeben, um die jeweiligen Werte miteinander vergleichen zu können.

Energieträger unter der Lupe

Um das Tortendiagramm nachvollziehen zu können, erklärt die beigefügte Legende die farblich voneinander gesonderten Energieträger. Auffallend ist der geringe Differenzierungsgrad der verschiedenen Energieformen. Für den Verbraucher erscheinen etwa Erneuerbare Energien als homogene Einheit, ohne auf ihre unterschiedlichen Produktionsbedingungen und Energiequellen einzugehen. Ebenso werden moderne, effiziente KWK-Anlagen mit veralteten Anlagen gleichgestellt. Die zweifellos bedenklichen, landschaftsprägenden Folgen des Braunkohleabbaus finden ebenfalls keine Erwähnung. Für wirkliche Verbrauchertransparenz reicht die bisherige Darstellung also kaum aus.

Stromanbieter können mit Graustrom sogar ihr Portfolio verschleiern: Dieser kann nämlich nur dem sogenannten ENTSO-E-Energieträgermix zugeordnet werden, da die Herkunftseigenschaft an der Börse verlorengeht.

Ein Beispiel: Ein Stromlieferant hat viel Atomstrom in seinem Portfolio. Verkauft er diesen an der Börse und kauft den Strom gleich darauf zurück, ist dieser „gewaschen“ und kann als normaler Graustrom mit hohem Grünanteil verkauft werden. Für den Verbraucher wäre so nicht ersichtlich, aus welchen Anlagentypen der Strom tatsächlich stammt und welche Kraftwerke der Energieversorger tatsächlich in seinem eigenen Portfolio betreibt.

Herkunftsnachweise (HKN)

Eine grundlegende Voraussetzung des Stromnetzes ist, dass Strom immer den kürzesten Weg nimmt. Ein Grünstromanbieter, der Endverbraucher in einer Region mit einer Überzahl an konventionellen Kraftwerken beliefert, kann seinen Kunden physikalisch kein reines Grünstromprodukt verkaufen. Grünstrom ist daher kein physikalisches, sondern ein rein bilanzielles Produkt: Über die europaweit gehandelten Herkunftsnachweise (HKN) können sich Ökostromanbieter ihren Strom aber auch in der fossilen Diaspora „grün“ zusammenkaufen.

Mehr Informationen

Herkunftsnachweise, die nachweislich eine bestimmte Menge an erzeugtem Strom aus rein erneuerbaren Quellen ausweisen, können europaweit gehandelt werden. Die Ausstellung und Verwaltung erfolgt in den jeweiligen EU-Staaten selbst. In Deutschland ist das Umweltbundesamt (UBA) zuständig, die Nachweise speichert es im Herkunftsnachweisregister (HKNR). So kann das UBA den Handel und vor allem die Entwertung der „benutzten“ Herkunftsnachweise behördlich kontrollieren.

Noch kein europäisches HKN-Register in Sicht

Bislang ist die Prüfung von HKNs aus dem europäischen Ausland eine rein nationale Angelegenheit. Das Umweltbundesamt prüft insbesondere bei Importen genau nach, ob der HKN wirklich aus erneuerbaren Quellen stammt – ein kostenintensiver und zeitraubender Vorgang, der durch die Einführung eines europaweit einheitlichen HKN-Registers erheblich verschlankt werden könnte. Bislang ist jedoch noch keine solche Lösung in Sicht.

Quellen und weiterführende Informationen

Hinweis: Next Kraftwerke übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Der vorliegende Beitrag dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.