Was ist ein Power Purchase Agreement (PPA)?

Definition

Ein Power Purchase Agreement („Stromkaufvereinbarung“), kurz PPA, ist ein oft langfristiger Stromliefervertrag zwischen zwei Parteien, meist zwischen einem Stromproduzenten und einem Stromabnehmer (Stromverbraucher oder Stromhändler). Im PPA werden alle Konditionen geregelt – etwa der Umfang der zu liefernden Strommenge, die ausgehandelten Preise, die bilanzielle Abwicklung und die Strafen bei Nichteinhaltung des Vertrags. Da es sich um einen bilateralen Vertrag handelt, kann ein PPA viele Formen annehmen und auf die Vertragspartner abgestimmt werden. Stromlieferungen können physisch oder bilanziell erfolgen. Da mit PPAs Marktpreisrisiken reduziert werden können, finden sie insbesondere bei großen Stromverbrauchern sowie bei geplanten großen Investitionen in den Aufbau oder Weiterbetrieb von Anlagen der Erneuerbaren Energien Anwendung.

Ihre Windparks haben das EEG-Förderende erreicht? Dann holen Sie sich das PPA-Anschlussticket für Ihre Windkraft.

Für wen ist ein PPA geeignet?

Ein Power Purchase Agreement (PPA) ist für verschiedene Arten von Organisationen und Institutionen geeignet, die von der langfristigen Sicherung von Energieversorgung und -kosten profitieren können. Sie bieten diesen Organisationen eine Möglichkeit, sich gegen volatile Energiepreise abzusichern, ihre Umweltbilanz zu verbessern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dieses Kapitel betrachtet den deutschen Energiemarkt und zeigt auf, in welchen Fällen der Abschluss eines PPA-Vertrages sinnvoll sein kann.

Anlagen aus der ausgelaufenen EEG-Förderung

Läuft für eine bereits bestehende Anlage eine gesetzliche Förderung aus, sind PPAs eine Möglichkeit, eine Anschlussfinanzierung des Anlagenbetriebs (also die Deckung der Betriebskosten, etwa Wartung und Pacht) sicher zu stellen. In Deutschland waren PPAs aufgrund der Förderung durch das bestehende Marktprämienmodell und die bestehende Einspeisevergütung nicht notwendig für die Finanzierung von Erneuerbaren Energien. Seit dem Jahr 2021 fallen jedoch die ersten Anlagen aus der EEG-Förderung, hierfür sind PPAs eine Möglichkeit eine Anschlussfinanzierung und damit den Weiterbetrieb über die EEG-Förderdauer hinaus zu sichern. Mit sinkender EEG-Unterstützung und steigender Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren ist es sinnvoll, dass auch in Deutschland Neuanlagen mit Hilfe von PPAs finanziert werden.

PPAs für nicht förderfähige Anlagen

Wenn eine betriebene Anlage in einer Ausschreibung keinen Zuschlag erhalten hat oder der anzulegende Wert unterhalb der durch PPAs erzielbaren Erlöse liegt, kann sich ein fixer Abnahmevertrag lohnen, um finanzielle Vorhersehbarkeit und Rentabilität zu erhöhen.

Stromverbraucher mit Bedarf an langfristigen Fixpreisvereinbarungen

Um ihre Energiekosten zu optimieren und eine langfristig nachhaltige Stromversorgung mit Grünstrom sicherzustellen entscheiden sich die Unternehmen, Energieversorger oder Stadtwerke, ein PPA abzuschließen. Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien schließen Power Purchase Agreements (PPAs) entweder zweiseitig mit einem verbrauchenden Unternehmen ab („Corporate PPA“) oder mit einem Stromhändler, der den produzierten Strom abnimmt („Merchant PPA“). Der Stromhändler kann den Strom entweder an einen definierten Stromverbraucher weiterleiten, wodurch der Vertrag wieder zu einem „Corporate PPA“ wird, oder den Strom an der Börse vermarkten.

Darüber hinaus beziehen viele internationale Konzerne bereits einen Teil ihres Stromverbrauchs über PPAs oder planen, dies verstärkt zu tun. Neben stabilen und somit kalkulierbaren Strompreisen geht es ihnen auch um das ökologische und innovative Image.

PPAs sind besonders vorteilhaft für Betreiber von Anlagen mit hohen Investitions- und niedrigen Betriebskosten, wie Photovoltaik- und Windenergieanlagen. Diese Verträge helfen, das Strompreisrisiko zu reduzieren. Eine gesicherte Vergütung des erzeugten Stroms erhöht die Zuversicht der Betreiber und der finanzierenden Banken, dass die Erlöse aus dem Stromverkauf die Investitionskosten decken und das Projekt somit profitabel wird.

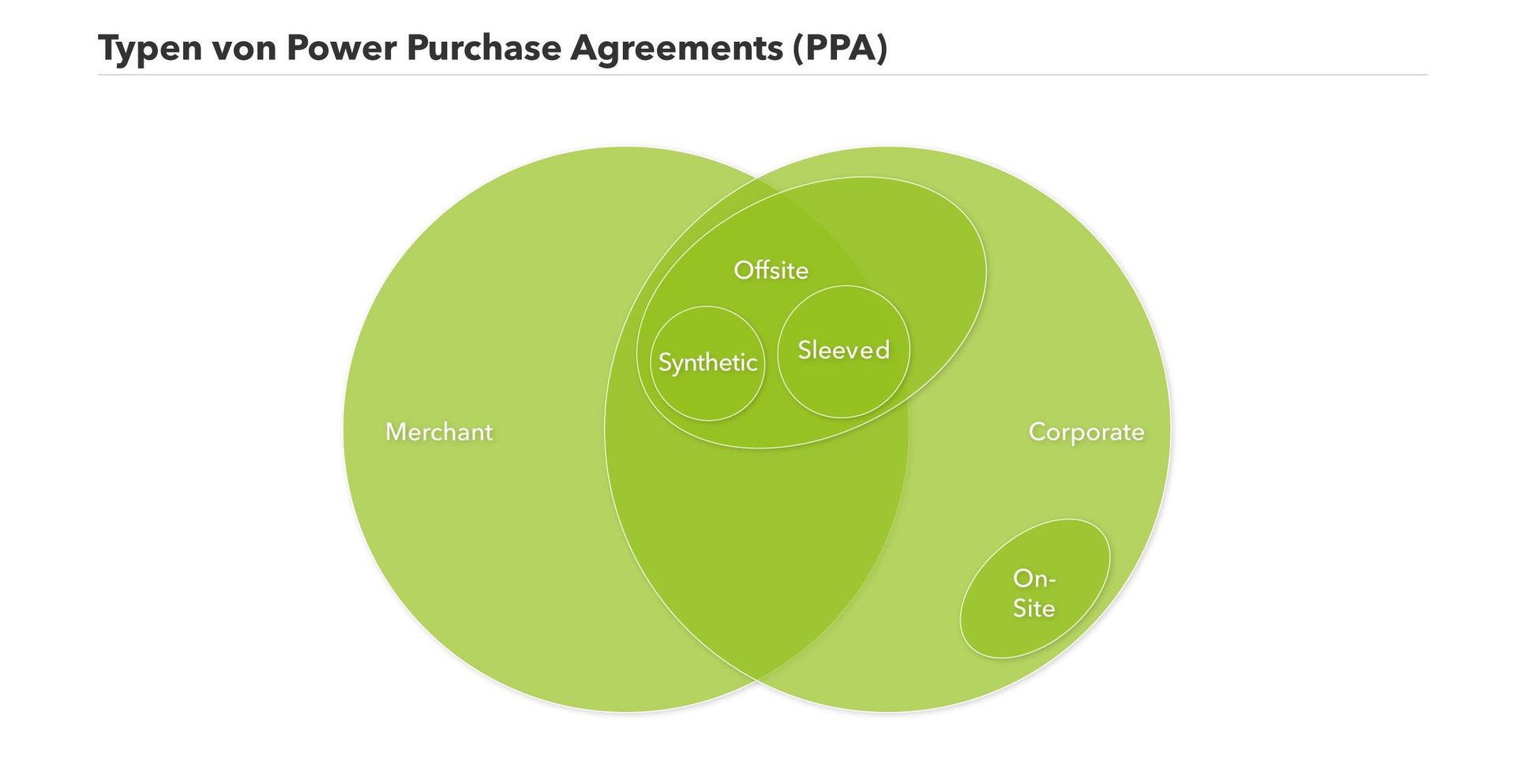

Verschiedene Arten von Power Purchase Agreements

Die große Vielfalt denkbarer aber auch praktizierter Vertragsausgestaltungen erschwert die Definition verschiedener Arten von PPAs. Hinzu kommt, dass verschiedene Eigenschaften von PPAs nicht trennscharf in einer Systematik abgegrenzt werden können. Ein Versuch:

Physische PPAs (auch: physical PPAs)

Es gibt drei Typen von physischen PPAs, die sich teilweise überschneiden können. Gemeinsam haben sie, dass eine im PPA festgesetzte Strommenge verkauft und geliefert wird. Sie unterscheiden sich lediglich in ihrem Lieferweg.

- On-site PPA - Bei einem On-site Power Purchase Agreement findet eine direkte physische (und nicht nur eine bilanzielle) Stromlieferung statt. Eine räumliche Nähe ist notwendigerweise vorhanden. Sie besteht daraus, dass sich die Erzeugungsanlage hinter dem Zählpunkt des Verbrauchers, also beispielsweise auf dem Betriebsgelände selbst, befindet. Bei einem On-site PPA können Abgaben wie Netzentgelte für den von der errichteten Anlage produzierten Strom entfallen oder verringert werden, da dieser durch eine direkte Stromleitung und eben nicht über das öffentliche Netz an den Abnehmer fließt. Die Dimensionierung der Anlage und somit das Power Purchase Agreement orientiert sich meist am Verbrauchsprofil des Verbrauchers. Überschüssiger Reststrom darf dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Da der erzeugte Strom bei einem On-site PPA direkt den Verbrauch eines Unternehmens mindert, sind alle On-site PPAs auch Corporate PPAs. Beispiel: Ein Industriebetrieb verfügt auf dem Betriebsgelände über ein geeignetes Hallendach und möchte die Strombezugskosten senken. Der Betrieb wünscht jedoch nicht selbst eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu errichten, sondern möchte die Investitions-, Projekt- und Betriebsrisiken auslagern. Dazu schließt er einen On-site PPA mit einem Projektierer ab, der nun die Photovoltaikanlage auf dem Hallendach errichtet und den dort generierten Strom an den Industriebetrieb verkauft.

- Off-site PPA - Off-site PPAs stellen keine unmittelbare physische Stromlieferung zwischen Anlage und nahegelegenem Verbraucher dar, sondern lediglich die Vereinbarung über die bilanzielle Abnahme einer im PPA definierten physischen Strommenge. Im Gegensatz zu On-site PPAs liefert der Erzeuger den Strom durch das öffentliche Stromnetz an den Verbraucher. Daher ist eine zusätzliche Abwicklung über die Bilanzkreise der stromerzeugenden Anlage und des abnehmenden Verbrauchers nötig. Die Erzeugungsanlage muss nicht in räumlicher Nähe zum Stromabnehmer errichtet werden. Dies gibt zusätzlich Flexibilität, da der Anlagenbetreiber nun für eine Wind- oder Photovoltaikanlage Standorte mit optimalen Bedingungen oder eine bereits existierende Anlage wählen kann. Auch kann eine Anlage mehrere Power Purchase Agreements mit unterschiedlichen Abnehmern abschließen, die über ihre Bilanzkreise Teile der Stromproduktion gutgeschrieben bekommen. Der Preis für die Stromlieferung ist im PPA ausgehandelt. Dadurch haben alle Teilnehmer eine langfristige Preissicherheit. Abgaben und Netzentgelte werden weiterhin an den Netzbetreiber entrichtet. Die bei der Stromproduktion anfallenden Grünstromzertifikate können und werden zumeist an den Abnehmer übertragen. Beispiel: Ein Unternehmen aus Süddeutschland möchte Grünstrom beziehen und dabei nicht von der Preisentwicklung an der Strombörse oder seines bisherigen Versorgers abhängen. Es schließt daher einen Off-site PPA mit einem Projektierer in Norddeutschland. Dieser errichtet nun in Schleswig-Holstein einen Windpark und liefert die vertraglich vereinbarten Strommengen der dortigen Gesamtproduktion oder auch die Gesamtproduktion in den Bilanzkreis des Unternehmens aus Süddeutschland. Eine direkte physikalische Lieferung erfolgt somit nicht, daher sind auch alle üblichen Abgaben auf die Stromlieferung fällig.

- Sleeved PPA - Ein Sleeved PPA ist einfach gesprochen ein Off-site PPA, bei dem ein Energiedienstleister verschiedene Prozesse übernimmt und als Intermediär zwischen Erzeuger und Verbraucher fungiert. Er erbringt zum Beispiel folgende Dienstleistungen: die Bilanzkreisführung, das Zusammenschließen verschiedener Stromproduzenten zu einem Anlagenportfolio, die Lieferung von Reststrommengen oder der Verkauf von Überschussmengen, die Erstellung von Einspeiseprognosen, die Vermarktung von Grünstromzertifikaten oder auch die Übernahme von verschiedenen Risiken, die sich etwa aus Ausgleichsenergiekosten oder Ausfallrisiken eines Vertragspartners (Insolvenz) ergeben.

Synthetische PPAs (auch: Virtual oder Synthetic PPA)

Synthetische PPAs entkoppeln die physischen Stromflüsse von den finanziellen Stromflüssen und erlauben somit noch flexiblere Vertragsausgestaltungen. Bei synthetischen Power Purchase Agreements (auch SPPA) einigen sich wie bei physischen PPAs Erzeuger und Abnehmer auf einen Preis pro Kilowattstunde Strom. Allerdings wird der Strom nicht direkt von der energieerzeugenden Anlage an den Verbraucher geliefert. Stattdessen nimmt der Energiedienstleister des Erzeugers (etwa ein Stromhändler) den produzierten Strom in seinen Bilanzkreis und handelt ihn weiter, z.B. an der Spotbörse. Der Energielieferant des Verbrauchers (etwa ein Stadtwerk) beschafft für den PPA-Partner auf Verbraucherseite exakt das Einspeiseprofil, das der Erzeuger an seinen Energiedienstleister geliefert hat, auch beispielweise durch einen Einkauf am Spot-Markt.

Im synthetischen PPA wird nun dieser Stromfluss ergänzt durch einen sog. Contract for Difference. In diesem verpflichten sich die PPA-Vertragspartner zusätzliche finanzielle Ausgleichszahlungen zu leisten und zwar in dem Maße, den der Spotmarkt-Preis (mit dem die Stromflüsse vergütet worden sind) von ihrem bilateral ausgehandelten Preis abweicht. Somit hat jeder PPA-Vertragspartner zwei Zahlungsströme (einmal mit dem jeweiligen Energiedienstleister und einmal mit dem PPA-Vertragspartner), welche jeweils in Summe den eingangs definierten PPA-Preis ergeben und somit die gewünschte Preissicherheit auf beiden Seiten erreicht wird.

Durch den Wegfall einer direkten physischen Lieferung zwischen den Vertragspartnern wie bei einem On-Site-PPA und dem Wegfall einer direkten bilanziellen Verknüpfung der beiden Vertragspartner wie bei einem Off-Site-PPA stellt diese Form des PPAs eine einfache und administrativ aufwandsarme Art eines PPA dar und eignet sich beispielsweise für den Fall, dass der Produzent keinen eigenen Bilanzkreis führt oder eröffnen möchte.

Wie entstehen die Preise für PPAs?

Die Grundlage für den PPA-Preis ist der Baseload-Preis, also der Marktpreis einer Anlage, welcher sich aus zukünftigen Preiserwartungen am Terminmarkt abzüglich des Wertes des eingespeisten Stroms im Vergleich zum durchschnittlichen Monatsmarktwert errechnet. Hinzu kommen Kosten für die Vermarktung, die Anlagenbilanzierung sowie Risikoaufschläge, um z.B. Marktpreisschwankungen abzusichern. Abschließend wird die Prämie für die Herkunftsnachweise addiert, um den finalen PPA-Preis zu erhalten.

Die Basis für die Preisbildung eines PPAs ist die Preiserwartung am Terminmarkt für den festgelegten Zeitraum, die Prognose der zukünftigen Strompreise dient dabei als Ausgangspunkt für die Berechnung. Von der prognostizierten Preiserwartung wird die Profilwertigkeit der Anlage abgezogen. Die Profilwertigkeit beschreibt, wie gut die Erzeugung der Anlage mit der Nachfrage im Markt korreliert. Eine Anlage mit einer schlechteren Profilwertigkeit als der Marktpreis hat demnach einen geringeren tatsächlichen Marktwert.

Wenn zum Beispiel eine Anlage eine Profilwertigkeit hat, die unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt, führt dies zu einer Reduktion des ursprünglichen Marktwerts der erzeugten Energie. Vom ermittelten Marktwert werden dann die Kosten für die Vermarktung der Anlage und die Bilanzierung abgezogen. Diese Kosten beinhalten auch die langfristigen Risiken, die durch Wetter- und Klimaschwankungen entstehen können. Zu dem ermittelten Wert der Erzeugung werden die Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin) addiert. Diese Nachweise dokumentieren, dass der erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien stammt und können einen zusätzlichen Wert auf dem Markt haben. Von dem Wert der Erzeugung, einschließlich der Herkunftsnachweise, werden schließlich die Kosten für die Risikoabsicherung abgezogen. Diese Kosten gewährleisten, dass über den gesamten Vertragszeitraum ein fixer Preis garantiert werden kann, um Preisschwankungen am Markt zu kompensieren. Der finale PPA-Preis ergibt sich somit aus der Summe der erwarteten Marktpreise, vermindert um die Profilwertigkeit und die Kosten für Vermarktung, Bilanzierung und Risikoabsicherung, zuzüglich der Herkunftsnachweise.

Vorteile von Power Purchase Agreements

Die Vorteile eines Power Purchase Agreements für Akteure am Energiemarkt sind unter anderem: langfristige Preissicherheit, Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionen in neue Stromerzeugungskapazitäten oder Reduzierung von Risiken bei Stromverkauf und -einkauf. Außerdem kann eine spezifische physische Lieferung von Strom mit bestimmten regionalen Eigenschaften und Herkunftsnachweisen erfolgen. Dadurch ergeben sich für Abnehmer Möglichkeiten ihre Marke nachhaltiger und grüner zu gestalten.

Auch ergibt sich durch die Offenheit der vertraglichen Gestaltung ein großer Spielraum, um individuelle Präferenzen von Anlagenbetreiber und Stromabnehmer abzubilden. Dies gilt auch in Bezug auf die preisliche Ausgestaltung: PPAs können zu festen Preisen abgeschlossen werden oder eine stärkere Partizipation an Marktrisiken und -chancen erlauben.

Mehr Informationen

Was sind die Nachteile von PPAs?

PPAs sind komplexe Verträge und benötigen oft viel Zeit und Absprache, um tatsächlich abgeschlossen zu werden. Da PPAs langfristige Verträge sind, sind beide Parteien auch an langfristige Laufzeiten gebunden. Dies kann zu Nachteilen führen, wenn sich die Preise für eine der beiden Parteien negativ entwickeln. Ebenfalls ist die Stromproduktion insbesondere von Wind und Photovoltaik fluktuierend. Sollten eventuell nicht die lange im Voraus abgesprochenen Strommengen zum Lieferzeitpunkt zur Verfügung stehen, muss der Anlagenbetreiber dies finanziell oder physisch ausgleichen können oder an eine dritte Partei, etwa einen Stromhändler, auslagern.

Welche Bedeutung haben PPAs in Zukunft?

In Deutschland sind seit 2021 zahlreiche Anlagen nach einer 20-jährigen Vergütungsperiode sukzessive aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefallen, sogenannte Ü20-Anlagen. Bis zum Jahr 2030 wird für Windkraft-, Photovoltaik-, Biogas- und Biomasseanlagen mit einer Erzeugungskapazität von über 51 Gigawatt (GW) die Frage nach neuen Vermarktungsoptionen relevant. Bis 2037 fallen Anlagen mit über 47 GW Kapazität aus der Förderung, was über 85 Prozent der Energiekapazität betreffen würde. Ohne neue Vermarktungsoptionen könnten diese Anlagen stillgelegt werden, was die jährliche Menge an Strom aus erneuerbaren Energien reduziert. Dies würde das Ziel gefährden, bis 2030 einen Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien am Stromverbrauch zu erreichen. PPAs haben das Potenzial einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende beizutragen, wenn langfristig zuverlässige rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen gewährleistet werden können.

Hinweis: Next Kraftwerke übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Der vorliegende Beitrag dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.