Der Tanz von Verbrauch und Erzeugung

Flexibilität ist der bestimmende Begriff für den Strommarkt der Energiewende: Helen Steiniger von Next Kraftwerke zeigt in ihrem Fachbeitrag den Weg von den starren Konzepten der Vergangenheit zu einem dynamischen und flexiblen Strommarkt.

Inhaltsverzeichnis

- Flexibilität im Kontext volatiler Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien

- Virtuelle Kraftwerke und die Rolle der Stromproduzenten

- Optimierte Systemdienstleistungen durch Datenauswertung in Echtzeit

- Der Wert der Flexibilität für Stromproduzenten und Stromverbraucher

- Die Zukunft des variablen Stromverbrauchs

- Resümee

Im traditionellen Strommarkt waren die Aufgaben klar verteilt: Nach der sogenannten „Merit Order“ sollte Strom zum niedrigsten Preis geliefert werden. Die Stromerzeugung folgte dazu dem als feste Größe definierten Stromverbrauch mit fortlaufenden Leistungsanpassungen. Atom-, Kohle- und Braunkohlekraftwerke lieferten die Grundlast, arbeiteten „auf Strich“ und sicherten die Grundversorgung über das Jahr hinweg. Um stündliche, tägliche oder jahreszeitenabhängige Lastspitzen zu bewältigen, wurden mittelgroße Kraftwerke für kurze Zeiträume zugeschaltet.

Im Strommarkt der Energiewende hingegen, wie er in Deutschland, Dänemark, Kalifornien und anderen Regionen bereits etabliert ist, können Erneuerbare Energien, insbesondere aus Sonne und Wind, immer öfter mehr als die Hälfte der gesamten Stromerzeugung für einzelne Stunden oder sogar Tage übernehmen. Dieser Strom muss allerdings genau dann verbraucht werden, wenn er erzeugt wird – gelingt dies nicht, müssen die günstigen und CO2-freien Stromerzeugungsanlagen abgeschaltet werden.

Flexibilität im Kontext volatiler Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien

In Deutschland wurde 2016 etwa ein Drittel des Stroms aus Erneuerbaren Energien, hauptsächlich Sonne und Wind, erzeugt. Dies führte zu verschiedenen Effekten im Stromnetz: Der im windreichen Norden überreichlich erzeugte Windstrom überlastete oft auf seinem Weg zu den zahlreichen süddeutschen Stromverbrauchern das in Nord-Süd-Richtung zu schwach ausgebaute Stromnetz. Die Übertragungsnetzbetreiber mussten dies mit Kraftwerks- und Windenergieanlagenabschaltungen im Norden und dem schnellen Anfahren fossiler Kraftwerke im Süden kompensieren. Die Kosten für diese sogenannten Redispatchmaßnahmen stiegen von 43,7 Mio. Euro in 2013 auf 82,7 Mio. Euro in 2014, erreichten 2015 412 Mio. Euro und sanken 2016 auf 219 Mio. Euro ab.

Die große Menge an volatiler Stromerzeugung hat daher zwei Effekte für den Strommarkt:

- Erstens: Die Großhandelspreise für Strom sinken, da Anlagen zur Erzeugung von grenzkostenfreiem Strom aus Erneuerbaren Energien schneller gebaut werden als fossile Kapazitäten abgeschaltet werden – dies führt zu Überkapazitäten.

- Zweitens: Die Volatilität der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien sorgt für ebenso volatile Preise am Strommarkt – große Sprünge in der Stromversorgung aus Wind- und Sonnenenergie verursachen große Preissprünge (Spreads) an der Strombörse.

Der erste Effekt hat in Deutschland insbesondere für die vier großen Energieerzeuger bereits gravierende Konsequenzen: Deren fossile Kraftwerke haben nun deutlich weniger Einsätze mit kürzerer Einsatzdauer und zu niedrigeren Preisen. Da die thermischen Großerzeuger auch bei einem massiven Stromüberangebot nicht vollständig abschaltbar sind, drücken die mit Minimalleistung laufenden Kraftwerke weiter Strom ins Netz und so den Strompreis nach unten.

Dieser Trend wird sich voraussichtlich noch verschärfen: Aktuelle Studien sagen voraus, dass laut einer McKinsey-Studie von 2014 bis zu 230 GW an fossiler Kapazität in Europa bis 2020 unprofitabel bleiben werden. Dennoch wird ein Großteil der nuklearen und fossilen Kraftwerke durch direkte und indirekte Subventionen wie die Sicherheitsbereitschaft im Markt gehalten – gemessen an den EU-Klimazielen eine durchaus paradoxe Politik.

Der zweite Effekt ist auf dem deutschen Markt nicht so leicht feststellbar, da die deutschen Strommärkte sehr effizient auf die fluktuierenden Energieträger Wind und Photovoltaik reagieren; die Preise bleiben relativ stabil. Dennoch haben die Erneuerbaren Energien die Preisstrukturen des Großhandels massiv verändert und beispielsweise das peak/off-peak-Paradigma der alten Energiewelt abgelöst.

In Kombination wirken sich die beiden Effekte – sinkende Großhandelspreise und die Ablösung des peak/off-peak-Paradigmas – wie folgt auf den Strommarkt aus:

- Thermische Großkraftwerke mit unflexibler Fahrweise sind weniger profitabel

- Die Aufgabe der Netzbetreiber wird durch den ständigen, dynamischen Ausgleich anspruchsvoller. Dies erfordert ein neues Denken, neue Instrumente und neue Konzepte.

Virtuelle Kraftwerke und die Rolle der Stromproduzenten

Fest steht: Ein „Weiter-so“ auf dem Strommarkt ist keine nachhaltige Option. Denn die ständigen Lastwechsel von fossilen Kraftwerken sorgen für starken Verschleiß an den Anlagen, hohe Betriebskosten und unnötige Emissionen von Schadstoffen und Kohlendioxid.

Die Lösungen für diese Probleme liegen aber auf der Hand:

- …ein besseres Management der flexiblen Stromerzeugung bis an den Rand der technischen Möglichkeiten

- …eine Förderung flexibler Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren Energien und flexibler, erneuerbarer Energieträger

- …eine Flexibilisierung der Verbraucherseite durch die Schaffung besserer Möglichkeiten, auf die Schwankungen des Strompreises durch Anpassungen bei den Verbrauchsprozessen zu reagieren (Smart Meter etc.)

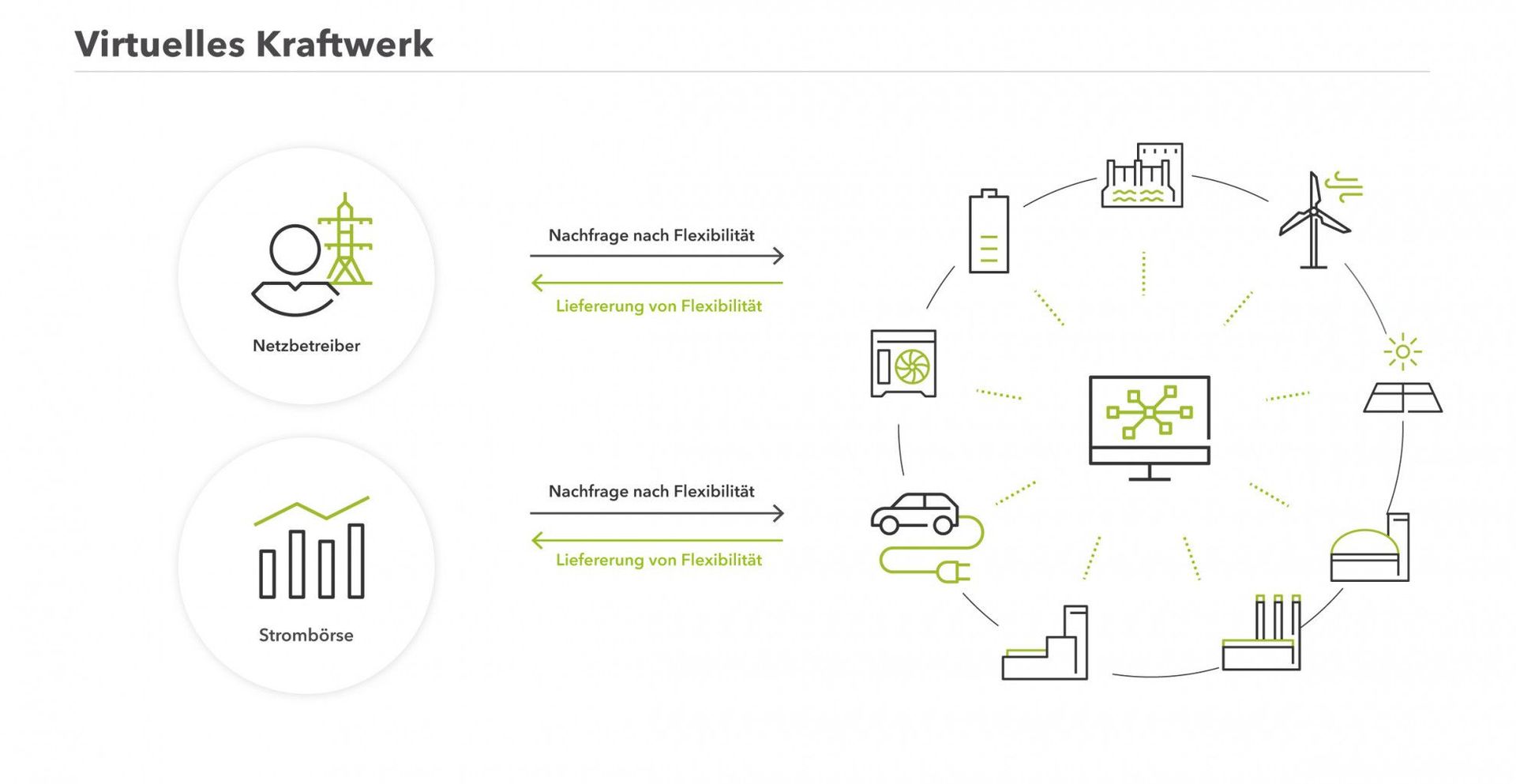

Next Kraftwerke reagiert als digitaler Versorger mit seinem Virtuellen Kraftwerk auf diese Anforderungen und schafft ein „Win-Win-Win-Szenario“ für Netzbetreiber, flexible Verbraucher und flexible Erzeuger. So hat das Unternehmen ein Portfolio zusammengestellt, in dem sich viele flexible Stromerzeuger und -verbraucher zusammengefunden haben, um individuell auf die Preis- und Steuersignale aus dem Leitsystem des Virtuellen Kraftwerks zu reagieren. Die Preis- und Steuersignale werden dazu drahtlos über eine Mobilfunkverbindung an die teilnehmenden Anlagen übertragen und dort mittels der Fernsteuereinheit „Next Box“ verarbeitet– mehr zum technischen Hintergrund in diesem Artikel.

Optimierte Systemdienstleistungen durch Datenauswertung in Echtzeit

Bekanntlich stabilisieren die Übertragungsnetzbetreiber durch Systemdienstleistungen, beispielsweise durch den Einsatz von Regelenergie, das Stromnetz in Europa zwischen 49,8 und 50,2 Hertz. Ist diese Aufgabe mit einigen fossilen Großkraftwerken noch recht einfach zu lösen, schaffen die Millionen dezentraler Erzeugungseinheiten von heute hingegen ein komplexes Optimierungsproblem.

Next Kraftwerke löst dieses Problem durch eine gezielte Verarbeitung der aus den Next Boxen ins Leitsystem des Virtuellen Kraftwerks zurückfließenden Daten: Gemeinsam mit meteorologischen Daten und Börsendaten generiert die Zentrale automatisch optimierte Fahrpläne für die einzelnen stromproduzierenden Anlagen. Diese Fahrpläne werden anschließend über die mobile Datenverbindung via Next Box zurück an die Anlagen übermittelt, die ihre Leistung entsprechend den Vorgaben anpassen.

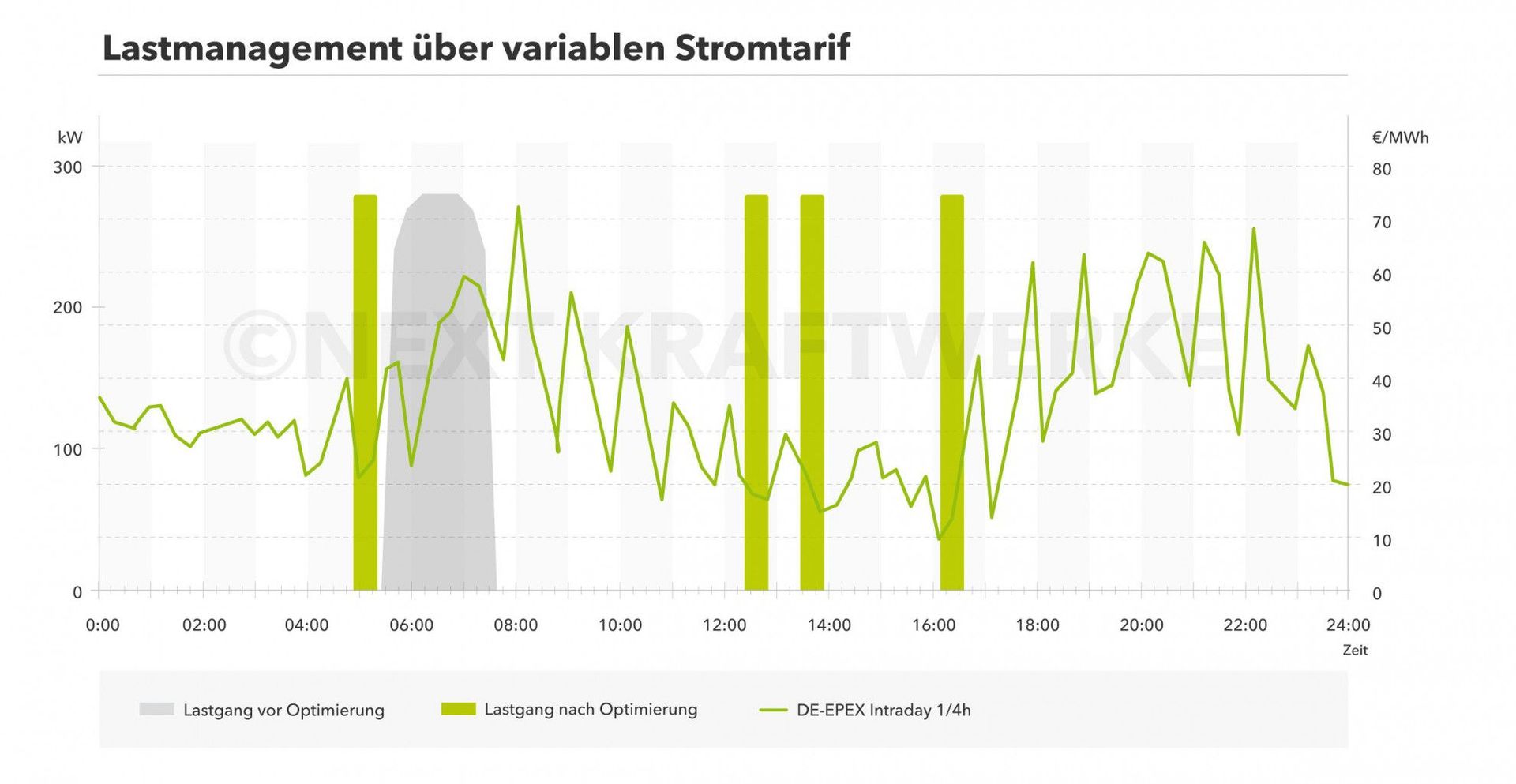

Das System der automatischen Übermittlung von Fahrplänen funktioniert aber nicht nur auf der Produzentenseite, sondern auch bei gewerblichen Verbrauchern. So konnten bereits einige Kunden gewonnen werden, die ihre Verbrauchsprozesse mit Erfolg und entsprechender Kostenersparnis dem Preisverlauf auf dem Strommarkt anpassen.

Mit der Nutzung der Preissignale von den Intraday- und Day-Ahead-Märkten ergeben sich sowohl für flexible Stromproduzenten als auch für flexible Stromverbraucher zahlreiche Vorteile: Stromproduzenten erzeugen ihren Strom genau dann, wenn wenig Strom im Markt vorhanden und der Preis entsprechend hoch ist – Stromverbraucher verbrauchen ihre Höchststrommenge genau dann, wenn Strom reichlich vorhanden und der Preis entsprechend niedrig ist. Durch den automatisierten M2M-Kommunikationsprozess passen sich die Produktions- und Verbrauchsfahrpläne im Rhythmus des Strommarktes, dem Viertelstundentakt, an die Marktsituation an.

Der Wert der Flexibilität für Stromproduzenten und Stromverbraucher

Ein flexibler Stromverbrauchskunde von Next Kraftwerke befindet sich ganz im Norden Deutschlands: Die Aufgabe des Deich- und Hauptsielverbands Dithmarschen ist es, Regenwasser über den Deich zurück in die Nordsee zu pumpen, um eine Überflutung des Marschlands hinter dem Deich zu verhindern. Um seine Stromkosten zu senken, hat der Verband einer automatischen Anpassung seiner Pumpenfahrpläne durch Next Kraftwerke zugestimmt. Gepumpt wird jetzt nur, wenn der Strompreis niedrig ist und der Wasserstand bzw. die Witterungsbedingungen nicht einen sofortigen Pumpvorgang erfordern.

Das konkrete Produkt, welches der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen nutzt, heißt „Best of 96“ – wegen der Auswahl der besten Strompreise aus den 96 Viertelstunden des Strommarkttages. Mit „Take your Time“, dem Zeitzonentarif, wurde für Kunden, die nicht auf die Viertelstunde flexibel agieren können, ein zusätzliches Tarifmodell mit vertraglich fixierten, günstigen Strompreiszonen für ein Jahr im Voraus geschaffen.

Dasselbe Prinzip nutzen auch Kunden mit flexiblen Energieträgern wie Biogas- oder Wasserkraftwerke: Basierend auf den Preissignalen lässt das Leitsystem via Next Box bei Stromknappheit die Motoren bzw. Turbinen anlaufen und drosselt die Leistung, wenn zu viel Strom im Markt vorhanden ist. Da nicht jede Anlage von sich aus in der Lage ist, diese flexible Fahrweise ohne technische und organisatorische Anpassungen zu leisten, analysiert Next Kraftwerke jede Anlage genau und legt mit dem Betreiber genau abgestimmte Restriktionen für die Optimierungen fest.

Die Zukunft des variablen Stromverbrauchs

Seit der Gründung im Jahre 2009 ist Next Kraftwerke explosionsartig gewachsen. Bis 2017 hat das Unternehmen über 5.000 dezentrale Anlagen in seinem Virtuellen Kraftwerk unter Vertrag genommen, die alle von einem hochautomatisierten Leitsystem in Köln kontrolliert werden. Das Kontrollsystem passt die gesammelten Produktions- und Verbrauchsprozesse der Anlagen automatisch mittels des Next-Box-Systems den aktuellen Marktpreisen, dem Netzzustand und meteorologischen Daten entsprechend an.

Das schnelle, erfolgreiche Wachstum des Unternehmens lässt sich durch zwei Fähigkeiten erklären, die insbesondere in Märkten mit einem hohen Marktanteil an Erneuerbaren Energien gesucht werden:

- Den erzeugten Strom aus dezentralen Anlagen aggregieren und an der Strombörse, z.B. der EPEX Spot verkaufen

- Optimierung der flexiblen Kapazitäten von Erzeugern und Verbrauchern an verschiedenen Regelenergie- und Spotmärkten (SRL und MRL, PRL in Belgien und Deutschland)

Hendrik Sämisch, Mitgründer von Next Kraftwerke, sieht Virtuelle Kraftwerke in einer zentralen Rolle um das Endziel „100 Prozent Erneuerbare Energien zu vernünftigen Preisen“ zu erreichen. Auch werden sich, seiner Meinung nach, die europäischen Strommarktdesigns so weit angleichen, dass Next Kraftwerke Systemdienstleistungen über den gesamten Kontinent verkaufen kann. Die Auslandsexpansion nach Österreich, Belgien, Frankreich, Polen, die Schweiz, die Niederlande und Italien unterstreichen die internationalen Ambitionen des Kölner Unternehmens.

Mehr zum Nachlesen

Weiterhin ist Next Kraftwerke der Überzeugung, dass mit der kommenden Abschaltung fossiler und nuklearer Kraftwerke der notwendige Freiraum für die lukrative Vermarktung von Flexibilitätspotentialen aus erneuerbaren Stromerzeugungs- und Verbrauchsprozessen im Strommarkt entsteht. Diese Flexibilität des Verschiebens von Stromproduktion und Stromverbrauch ist wirkungsvoll genug, um Strommangel- und überflusssituationen auszugleichen und auch den kurzfristigen Ausgleich zwischen diesen beiden Zuständen zu gewährleisten. Dieser Argumentation folgend, wird das Prinzip des Strommarkts der Zukunft, „Erst schieben, dann speichern“ lauten.

Resümee

Ein Zukunftsszenario: Die europäischen Strommärkte vereinigen sich zu einem gemeinsamen Markt. Norwegische, österreichische und schweizerische Wasserkraftwerke, spanische, portugiesische und italienische Solarfarmen gleichen die mitteleuropäischen Windflauten aus, gleichzeitig aktivieren die dortigen Stromverbraucher ihre Flexibilitätspotentiale – auf dem ganzen Kontinent tanzen Erzeugung und Verbrauch umeinander, um die perfekte Balance zu finden.

Dieser komplexe, vielschichtige und filigrane Tanz Millionen dezentraler Anlagen wird von einem digitalen Leitsystem choreografiert. Next Kraftwerke hat diese Aufgabe übernommen und seine Vision zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell entwickelt. Es ist und bleibt spannend, wie sich diese und andere Ideen im Strommarkt der Zukunft fortschreiben und wie sich das Konzept der flexiblen Reaktion auf Preissignale in Zukunft entwickeln wird.

*Mc Kinsey 2014: „Beyond the storm – value growth in the EU power sector.“

Dieser Artikel ist eine aus dem Englischen übertragene Zusammenfassung des Fachbeitrags von Helen Steiniger, Next Kraftwerke: “Virtual Power Plants: Bringing the Flexibility of Decentralized Loads and Generation to Power Markets”published in: Sioshansi, Fereidoon P. (ed.), “Innovation and Disruption at the Grid’s Edge”, Elsevier Academic Press, Chapter 17, (p. 331-362)

Weitere Informationen und Dienstleistungen