Quo vadis, Baugesetzbuch? Was sich durch die Novellierung für die Biogasbranche ändert

Das Thema „Landwirtschaftliches Bauen im Außenbereich“ ist kein einfaches Thema für den Betreiber einer Biogasanlage. Denn der Betreiber muss sich vor allem mit den Details des Baugesetzbuchs (BauGB) auseinandersetzen, das in diesem Zusammenhang die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Außenbereich regelt.

Einschlägig für den Bau von Biogasanlagen ist der Paragraph 35 Absatz 6d BauGB (der Novellierung von 2011). Dieser reglementiert die Feuerungswärmeleistung einer Biogasanlage auf 2 Megawatt in Verbindung mit einer Limitierung der Gesamtproduktionskapazität auf nicht mehr als 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr. Sprich, ohne Sondergenehmigung durfte der Bau von einer Biogasanlage von über 2 MW Feuerungswärmeleistung nicht erfolgen. Die BauGB-Novellierung von 2007 sprach jedoch noch von einer Beschränkung einer installierten Leistung auf maximal 0,5 Megawatt. Eine Orientierung anhand des Parameters „installierter Leistung“ war jedoch nicht zielführend, sodass mit der Novellierung 2011 jener Parameter durch „Feuerungswärmeleistung“ ersetzt wurde. Was ist der genaue Unterschied zwischen beiden Parametern? Die installierte elektrische Leistung ist prinzipiell die maximale Stromerzeugungsleistung, die von dem angeschlossenen BHKW der Biogasanlage erbracht werden kann. Die Feuerungswärmeleistung bezieht sich auf den Energiegehalt des vom BHKW verbrauchten Brennstoffs und fasst die elektrische sowie die thermische Leistung zusammen (in kW).

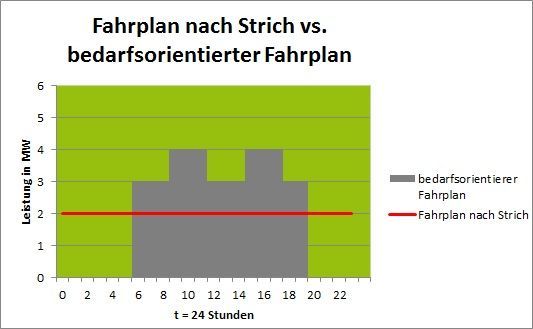

Mit diesem Parameterwechsel wurden zwar einige Praxisprobleme beim Einsatz von Biogas behoben, gleichzeitig jedoch handelte man sich ein neues Problem ein. Die Beschränkung der Feuerungswärmeleistung auf 2 MW hat den Weg für bedarfsgerechte Stromerzeugung (aus Biogas) verbaut. Denn die Idee einer bedarfsgerechten Einspeisung ist die, dass der Strom zu Nachfragespitzen produziert und eingespeist werden soll und nicht täglich gleichbleibend über 24 Stunden. Die Grafik verdeutlicht dieses Paradox. Bei einem Fahrplan „nach Strich“ wird das Ziel von 2 MW Feuerungswärmeleistung eingehalten, weil eine stetige Stromerzeugung von 2 MW über den Zeitraum von 24 Stunden/pro Tag erfolgt. Sollte der Biogasanlagenbetreiber jedoch auf eine bedarfsorientierte Produktion seines Stroms umsteigen, also die Ausrichtung der produzierten Strommenge an Nachfragehochs- und tiefs, wird er die Grenze von 2 MW Feuerungswärmeleistung reißen. Die Grafik zeigt einen gleichbleibenden Fahrplan und zum einfachen Verständnis einen stark simplifizierten bedarfsorientierten Fahrplan, bei dem nur zu hochpreisigen Stunden Strom produziert wird (zwischen 6 Uhr und 20 Uhr). Innerhalb dieser Zeitspanne wird die Menge an Strom produziert, die bei dem Fahrplan „nach Strich“ stetig erfolgt. Innerhalb der verbleibenden Stunden wird die Stromproduktion auf 0 heruntergefahren. Auf den gesamten Tag bezogen bleibt es bei beiden Fahrplänen bei der Summe von 48 MWh produzierten Stroms, jedoch mit einer anderen Verteilung über den genannten Zeitraum.

Mehr zum Nachlesen

Mit der kommenden BauGB-Novellierung 2013 soll die Restriktion der „Feuerungswärmeleistung von Biogasanlagen auf 2 Megawatt“ aus dem Paragraphen 35 Absatz 6d gestrichen werden. Die Restriktion die bleibt, sind die jährlich 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas. Dies hat zunächst die bereits erwähnte Möglichkeit einer flexiblen Fahrweise der Biogasanlage zur Folge, die auch im Rahmen der Energiewende gesellschaftspolitisch gewünscht ist. Ein weiterer Vorteil der Streichung dieses strittigen Passus‘ ist die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie im Rahmen der Direktvermarktung. Wenn es keine Restriktionen hinsichtlich der Feuerungswärmeleistung gibt, kann eine Kapazitätserweiterung der Biogasanlage (in Form des Zubaus eines zweiten BHKWs) über die Flexibilitätsprämie finanziert werden.